|

Terkait tulisan saya sebelumnya tentang sistem orientasi, menarik juga untuk diketahui bahwa tidak semua bahasa dunia punya kata untuk "kanan", "kiri", "depan" dan "belakang".

Guugu Yimithirr, salah satu bahasa orang Aborigin Australia, adalah salah satu contohnya. Para penutur bahasa ini menjelaskan posisi suatu benda dengan menempatkan benda tersebut dalam arah mata angin terhadap benda lainnya. Contoh: - "Buku merah itu ada di utara kamu", alih-alih "buku merah itu ada di depan kamu". - "Rumah saya ada di selatan", alih-alih "rumah saya ada di belakang".

0 Comments

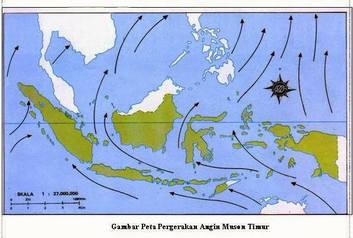

Entah kenapa, sudah sejak agak lama saya mencurigai bahwa nenek moyang kita sebenarnya tidak mengenal sistem orientasi absolut sebagaimana yang sekarang kita kenal dengan "utara", "selatan", "timur", dan "barat". Kecurigaan ini terbukti ketika saya mulai menggali tentang sistem orientasi pada peradaban Austronesia (sebutan dalam ilmu linguistik untuk nenek moyang orang Indonesia bagian barat dan tengah, Madagaskar, kepulauan Pasifik, Filipina dan penduduk asli Taiwan) dan Indo-Eropa (sebutan dalam ilmu linguistik untuk nenek moyang sebagian besar orang Eropa modern, juga India dan Iran). Ternyata, sistem orientasi absolut (empat mata angin) yang kini kita kenal adalah hasil penyerapan dari kebudayaan India ketika Hindu pertama kali masuk ke Nusantara, lalu diperkuat oleh kebudayaan Arab dan Belanda (pada masa penjajahan). Aslinya, sistem orientasi nenek moyang kita sebelum bersentuhan dengan kebudayaan India tidak seperti ini. Alih-alih absolut, nenek moyang kita menggunakan sistem orientasi relatif relatif. Sistem ini sangat menunjukkan ciri nenek moyang kita yang merupakan bangsa pengarung lautan. Nenek moyang kita menamai berbagai arah berdasarkan letak dataran tempat mereka bermukim, letak lautan lepas, dan arah bertiupnya angin Muson Timur dan Barat. Di bawah ini adalah nama-nama arah asli pada kebudayaan nenek moyang Austronesia:

- Daya = arah daratan tempat bermukim berada - Lahut = arah lautan lepas berada - Sabarat = arah datangnya angin Muson Barat - Timur = arah datangnya angin Muson Timur - Qamis = arah datangnya angin utara Contoh penggunaan nama-nama arah di atas: Dimanapun nenek moyang kita berada di lautan, arah menuju dataran tempat mereka bermukim selalu mereka sebut dengan "daya". Sementara bila mereka ada di darat, seluruh arah yang menuju lautan lepas akan disebut "lahut". Begitu juga bila mereka ada di darat ataupun laut, arah datangnya angin Muson Barat (di Indonesia bertiup pada bulan Oktober-April) akan mereka sebut dengan "sabarat", sementara arah datangnya angin Muson Timur (di Indonesia bertiup pada bulan April-Oktober) akan mereka sebut "timur". Nama-nama arah tersebut tentu saja bisa dikombinasikan. Misalnya bila mereka berada di laut, arah datangnya angin Muson Timur yang akan membawa mereka ke arah daratan tempat mereka bermukim akan disebut "timur daya". Begitu juga bila mereka ada di darat, arah datangnya angin Muson Barat yang akan membawa mereka menuju laut akan mereka sebut "sabarat lahut". Angin Muson menjadi satu kesatuan dalam sistem orientasi nenek moyang kita, karena di kawasan katulistiwa angin inilah yang menjadi penggerak kapal mereka di lautan. Nama-nama arah ini mulai menjadi absolut ketika anak keturunan peradaban Austronesia mulai bersentuhan dengan kebudayaan India dan Barat. Kebudayaan India memang mengenal sistem orientasi absolut yang merupakan bawaan dari peradaban Indo-Eropa yang menjadi nenek moyangnya. Di Sumatera yang menjadi tempat mayoritas penutur awal bahasa Melayu (yang menjadi asal-usul bahasa Indonesia) berasal, "barat laut" dan "timur laut" akhirnya menunjukkan arah yang seperti saat ini, sementara "barat daya" menunjukkan arah pulang ke pulau Sumatera bila Anda berada di Selat Malaka. Di daerah penutur bahasa Kavalan, Amis, dan Tagalog (Filipina), kata "timur" justru berarti selatan, dikarenakan letak geografis mereka terhadap arah datangnya angin Muson Timur. Sementara di daerah penutur bahasa Ilocano (Filipina), kata "daya" dan "lahut" menunjukkan "timur" dan "barat" secara berurutan karena posisi mereka terhadap lautan. Nama-nama arah mulai menjadi absolut di Filipina sejak Filipina berada di bawah kolonialisasi Spanyol dan setiap daerah di sana memiliki pemahaman berbeda terhadap makna kata "timur", "sabarat", "daya" dan "lahut" sebelum Tagalog akhirnya menjadi bahasa nasional. Di Bali, kasusnya agak unik. Karena pusat Bali modern berada di selatan, kata "kaja" dan "kelod" dalam bahasa Bali bagi mayoritas orang Bali menunjuk pada utara dan selatan secara berurutan. Tapi aslinya, kata "kaja" berarti "gunung" dan "kelod" berarti "ke laut". Oleh karena itu bila Anda ke Singaraja di utara Bali, disana "kaja" berarti "selatan" dan "kelod" berarti "utara". Karena bila Anda disana, Gunung Agung memang berada di selatan. Lantas bagaimana asal-usul sistem orientasi peradaban Indo-Eropa yang absolut? Sebenarnya pada awalnya, sistem orientasi orang Indo-Eropa bersifat relatif, dilihat dari letak geografis mereka bermukim. Ini bisa kita lihat dari asal-usul nama-nama arah mata angin dalam bahasa mereka. Kata "east" (bhs. Inggris) atau "ost" (bhs. Jerman dan Perancis) berasal dari kata "austos" dalam bahasa nenek moyang Indo-Eropa (Proto Indo-Eropa) yang berarti "bersinar". Maksudnya, tempat bersinar matahari. Kata "west" (bhs. Inggris dan Jerman) atau "ouest" (bhs. Perancis) berasal dari kata "uestos" dalam bahasa Proto Indo-Eropa yang berarti "malam". Maksudnya, arah ketika hari menjadi malam. Sementara itu kata "north" (bhs. Inggris) atau "nord" (bhs. Jerman dan Perancis) berasal dari kata "nortos" yang berarti "tenggelam'. Dan kata "south" (bhs. Inggris) atau "süd" (bhs. Jerman) ataupun "sud" (bhs.Perancis) berasal dari kata "suntos" yang berarti "wilayah matahari ("sun"). Maksudnya, tempat dimana matahari selalu bersinar (daerah Mediterrania). Seandainya saja orang Indo-Eropa bermukim di bagian selatan Bumi, tentulah kata "north", "south", "east" dan "west" di atas akan menunjuk pada penjuru Bumi yang berbeda. Silakan mengacu ke: - Blust, Robert; Australian National University. Pacific Linguistics (2009). The Austronesian languages. Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University. ISBN 978-0-85883-602-0. - Indogermanisches etymologisches Wörterbuch - Arismunandar, Agus; "Ibukota Majapahit, Masa Jaya, dan Pencapaian", Penerbit Komunitas Bambu Saya harus katakan, ini luar biasa! Ini adalah sebuah hubungan yang kalau bisa dibina kembali.

Masih ingat tulisan saya tempo hari soal kedatangan orang Makassar ke Australia ratusan tahun silam dan keberadaan 300 kata Makassar dalam bahasa Aborigin Australia? Ternyata akibat hubungan Makassar-Aborigin saat itu, ada juga orang-orang Aborigin yang bisa berbahasa Melayu, mengikuti kapal-kapal dagang Makassar untuk mengunjungi ibukota kerajaan Gowa dan menuliskan catatan kunjungannya. Silakan baca di hasil penelitian Bpk. Nurdin Yatim dari Universitas Hasanuddin Makassar ini: www.linguistik-indonesia.org/images/files/PengaruhBahasaMakassarpadaBahasa-BahasaAmborigin.pdf Banyak orang menghina Islam, padahal membaca Al-Qur'an dan buku-buku penerbit Islam saja tidak pernah. Banyak orang menghina Kristen, padahal membaca Alkitab dan buku-buku penerbit Kristen saja tidak pernah. Banyak orang menghina Syiah, padahal bertemu dan bertanya jawab dengan orang Syiah untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan terhadap mereka saja tidak pernah. Apapun keyakinanmu, bagaimana perasaanmu bila ada di pihak yang keyakinannya difitnah?

Sejak lama saya menolak mempercayai sesuatu berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Saya memilih untuk mempelajari sendiri langsung dari sumbernya untuk menentukan sikap saya sendiri. Sampai saya mempelajari sendiri, saya tidak akan menjatuhkan penilaian saya. Saya keras kepala? Saya sih memang begitu orangnya. They often ask if Islam is compatible with the West or if it's even possible to think of a "real" Westerner who is also a Muslim. They forget that in some countries and areas of Eastern Europe, Islam is the religion of the indigenuous. To be a Westerner and a Muslim at the same time is of course possible. Although as a Western Muslim, of course you'd likely be more influenced by the Middle Eastern culture. Just like Western Europe is much influenced by the Roman culture that it looks up to. Siapa orang luar (di luar penduduk asli) yang pertama kali menemukan benua Australia? Kalau kita menilik sejarah yang populer, jawabannya adalah pelaut-pelaut Eropa pada tahun 1600-an, seperti Willem Janszoon (Belanda), William Dampier (Inggris) ataupun James Cook (Inggris).

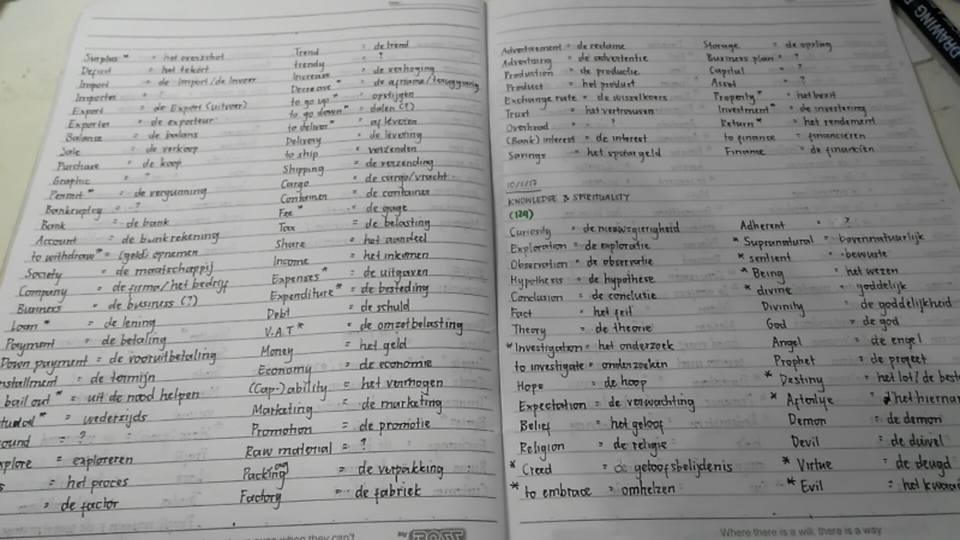

Tapi kalau kita menilik bukti-bukti sejarah yang dimiliki suku Yolngu, suku aborigin (asli) Australia pesisir utara, dan catatan beberapa pelaut Eropa, kita bisa mengetahui bahwa para pelaut Makassar sudah ramai mendatangi dan mengadakan kontak dengan suku aborigin di pesisir utara Australia ketika para pelaut Eropa mulai menjelajahi pantai-pantai Australia. Dengan demikian, para pelaut Eropa bisa jadi bukanlah para penemu pertama benua Australia dari luar. Bukti kontak antara pelaut Makassar dan suku Yolngu sangatlah melimpah. Salah satunya adalah bahasa. Di bahasa suku Yolngu, terdapat kata "rupiah" ("uang"), "balanda" ("orang kulit putih"), "jama" ("kerja"), "prau" ("perahu") dan sejumlah kata lainnya yang berasal dari bahasa Makassar. Para peneliti sejarah umumnya sepakat bahwa pada tahun 1700-an, kontak antara para pelaut Makassar dan suku Yolngu sudah terjadi. Tapi mengenai kapan kontak ini pertama kali terjadi, para ahli berbeda pendapat. Regina Ganter dari universitas Griffith percaya bahwa kontak ini sudah terjadi pada pertengahan tahun 1600-an berdasarkan bukti-bukti yang bisa ditemukan di kampung halaman orang Makassar, yaitu Sulawesi. Kedatangan para pelaut Makassar ke pesisir utara Australia pada awalnya dan umumnya adalah untuk mencari teripang (hewan laut) yang nantinya akan dijual ke para pelaut Tiongkok. Setelah teripang berhasil diambil dari laut, para pelaut Makassar biasanya akan berdiam dulu beberapa lama di tanah Australia untuk merebus, mengeringkan, dan mengasapi teripang sebelum membawa seluruhnya kembali ke Sulawesi. Proses pengolahan teripang a la Makassar pada saat itu bisa dipelajari melalui catatan Matthew Flinders, seorang Eropa yang berjumpa Pobasso, kepala salah satu armada kapal Makassar di lautan Australia, pada Februari 1803. Selama berdiam di tanah Australia inilah, terjadi kontak erat antara orang Makassar dan suku Yolngu. Dari wilayah laut Yolngu, orang Makassar mendapatkan teripang. Sementara itu dari orang Makassar, orang Yolngu mendapatkan beras, tembakau, kain, pisau, kapak dan barang-barang logam lainnya. Sering datangnya para pelaut Makassar ke pesisir utara Australia membuat para pelaut tersebut memiliki nama untuk benua Australia dan beberapa daerah di Australia utara dalam bahasa Makassar. Benua Australia, sebagai contoh, disebut "marege" yang berarti "negeri asing", sementara kawasan Kimberley saat ini disebut "kayu jawa". Uniknya, banyak orang dari suku Yolngu yang kini juga menyebut beberapa daerah di kawasan mereka berdasarkan nama yang dulu diberikan orang Makassar. Meskipun terdapat beberapa peristiwa konflik dalam hubungan antara pelaut Makassar dan suku Yolngu, tapi John Bradley, seorang antropolog dari universitas Monash, berpendapat bahwa secara garis besar hubungan antara orang Makassar dan Yolngu harmonis dan sukses. Ini karena selain kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan, orang Makassar dan Yolngu sama-sama memandang satu sama lain sebagai pihak yang sejajar; sesuatu yang tidak terjadi ketika bangsa Eropa bertemu orang-orang aborigin dan mulai mendirikan koloni-koloni di Australia. Sebelum orang Makassar tiba, suku Yolngu masih menggunakan peralatan-peralatan dari batu dan belum mengenal teknologi pembuatan kapal yang maju. Setelah bertemu dengan orang Makassar, mereka menerima peralatan-peralatan yang terbuat dari logam dan belajar teknologi pembuatan kapal seperti perahu-perahu Makassar sehingga Yolngu bisa menjadi suku maritim, berbeda dengan suku-suku aborigin lainnya. Sayang hubungan erat antara orang Makassar dan Yolngu akhirnya harus berakhir ketika negara Australia resmi didirikan dan pelaut-pelaut asing dilarang masuk, apalagi mengambil hasil laut dari perairan Australia. Using Daeng Rangka adalah orang Makassar terakhir dalam catatan Australia yang mengoperasikan armada penangkap teripangnya di wilayah laut Arnhem pada 1907. Setelah dia, tidak pernah ada lagi pelaut Makassar yang kembali ke Australia. Meskipun tidak ada lagi kontak antara suku Yolngu dan orang-orang Makassar, namun orang-orang tua suku Yolngu selalu mengenang masa-masa harmonis hubungan dengan orang Makassar dan merindukan datang kembalinya "saudara-saudara pelaut dari utara". Bukti-bukti kontak selama beberapa abad antara orang Makassar dan suku Yolngu pun masih bisa ditemukan saat ini. Selain terdapatnya beberapa kosakata Makassar dalam bahasa suku Yolngu, lukisan-lukisan gua suku Yolngu pun banyak yang menggambarkan perahu-perahu Makassar. Antropolog John Bradley bahkan mengatakan bahwa pada nyanyian-nyanyian, tari-tarian, dan cara penguburan jenazah suku Yolngu pun terdapat sedikit pengaruh Islam yang merupakan agama para pelaut Makassar saat itu dan membuat ritual-ritual suku Yolngu ini sedikit berbeda dari ritual suku-suku aborigin lainnya. Penggalian-penggalian arkeologis pada daerah-daerah tua di pesisir utara Australia hingga saat ini pun masih menghasilkan temuan-temuan berupa sisa-sisa pemukiman sementara, musholla ataupun meriam-meriam kapal milik para pelaut Makassar yang dulu sering datang kesana. Target hafalan 300 kosakata Belanda dari bidang Ekonomi dan Agama malam ini. Hepi, karena dari 23 topik, kosakata dari 21 topik sudah dihapal. Sedikit lagi.

Banyak orang awam yang salah memahami bahwa bahasa isyarat hanya merupakan penerjemahan kata per kata dari bahasa yang terucap melalui gerak tubuh. Padahal bahasa isyarat sama sekali tidak seperti itu. Bahasa isyarat memiliki tata bahasanya sendiri. Sebagai contoh, bahasa isyarat Amerika (American Sign Language) memiliki tata bahasa yang sama sekali berbeda dengan bahasa Inggris. Selain itu karena bahasa isyarat mengandalkan media visual (gerak tubuh, raut muka, dll), banyak hal dan informasi yang bisa disampaikan secara sekaligus. Sebagai contoh, Anda dapat bercerita tentang cara dan perasaan Anda ketika melakukan suatu pekerjaan secara sekaligus. Ini ibarat menggambar. Melalui sebuah media visual seperti gambar, banyak informasi yang dapat Anda jelaskan secara sekaligus. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa terucap (ataupun tertulis), yang didasarkan pada unit-unit bunyi. Anda harus memproses informasi secara linear dengan mendengarkan satu demi satu unit bunyi tersebut. Hasilnya, informasi yang Anda dapatkan juga bersifat linear. Bagi seorang pecinta bahasa, mempelajari bahasa isyarat, setidaknya sedikit saja, akan memperluas wawasan tentang cara-cara berkomunikasi dan kekayaan serta kompleksitas informasi yang sesungguhnya bisa disampaikan melalui alternatif-alternatif cara komunikasi tersebut. Video yang saya cantumkan disini dapat memberi sedikit gambaran tentang tata bahasa American Sign Language yang saya sebut di atas. Video-video lanjutannya dapat ditemukan di Youtube. Saya membayangkan, mungkin perpecahan politik umat Islam Indonesia saat ini (yaitu pro-Jokowi vs anti-Jokowi; pro-Ahok vs anti-Ahok) bisa sedikit menggambarkan perpecahan umat Islam awal yang masih terjadi sampai sekarang (yaitu Sunni vs Syiah).

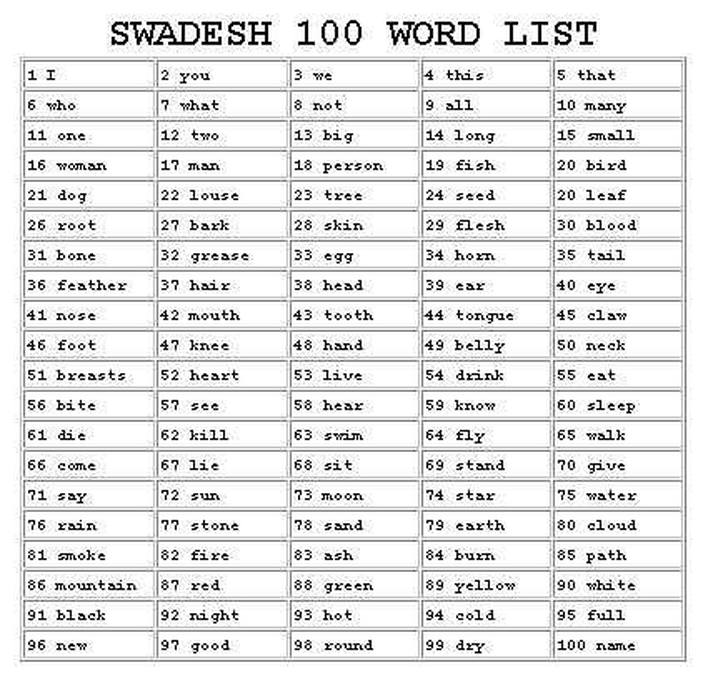

Perpecahan saat itu juga soal siapa yang berhak memimpin umat Islam kan? Syiah, yang kini jadi minoritas, menganggap hanya keturunan Nabi yang pantas. Sementara Sunni, yang kini jadi mayoritas, menganggap bahwa semua orang Islam bisa dipilih berdasarkan konsensus. Hanya saja perpecahan saat itu pasti begitu hebatnya sampai akhirnya menyentuh hal keagamaan juga. Semua sabda Nabi (hadits) yang dikumpulkan oleh mereka yang tidak yakin pada hak kepemimpinan Ali r.a. (yang diperjuangkan kelompok Syiah) ditolak dan tidak mau dijadikan landasan hukum Islam oleh Syiah. Syiah hanya menerima hadits yang dikumpulkan kalangan mereka sendiri. Kita tahu bahwa sepanjang sejarah manusia (setidaknya sampai datangnya ideologi sekularisme dari Barat), agama dan politik saling bertalian erat. Sebagaimana agama mempengaruhi politik, mungkin contoh yang saya sebut terakhir di atas juga bisa memberi contoh bagaimana politik juga bisa mempengaruhi keyakinan beragama. Banyak sekali kosakata bahasa Filipina yang memiliki kesamaan dengan kosakata Melayu ataupun bahasa-bahasa daerah di Indonesia (contoh: "tatlo", "pito", "walo", "aso" di Tagalog; "telu", "pitu", "wolu", "asu" di Jawa). Kesamaan kosakata ini memenuhi derajat kesamaan kosakata yang dituntut alat leksikostatistik semacam Daftar Swadesh untuk menyimpulkan bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia Barat dan Tengah dan bahasa-bahasa daerah di Filipina memang berasal dari bahasa nenek moyang yang sama. Dalam ilmu linguistik ada beberapa cara untuk mencari tahu apakah suatu bahasa memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan bahasa lainnya, alias apakah bahasa-bahasa yang dibandingkan tersebut berasal dari bahasa nenek moyang yang sama. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan kosakata bahasa-bahasa tersebut.

Ketika membandingkan kosakata di antara dua bahasa atau lebih, kita tidak bisa membandingkan sembarang kosakata. Para ahli bahasa sepakat bahwa kosakata yang dibandingkan haruslah kosakata yang sangat mendasar. Kenapa demikian? Ini dikarenakan banyak kesamaan kosakata pada dua bahasa atau lebih diakibatkan oleh proses pinjam meminjam kosakata diantara bahasa-bahasa tersebut, bukan karena bahasa-bahasa tersebut berasal dari bahasa nenek moyang ('immediate ancestor') yang sama. Proses pinjam meminjam ini umumnya terjadi melalui kontak perdagangan ataupun budaya, dimana bahasa yang tidak memiliki kata untuk ide atau konsep tertentu biasanya akan meminjam dari bahasa yang memiliki kata untuk ide tersebut. Kosakata dasar dianggap sebagai kosakata yang cukup kebal terhadap proses pinjam meminjam tersebut. Dengan membandingkan kosakata dasar diantara dua bahasa atau lebih, kita diharapkan bisa melihat, apakah bahasa-bahasa yang dibandingkan tersebut sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat atau tidak. Diantara para ahli bahasa yang pertama kali menyusun daftar kosakata dasar yang dapat digunakan adalah Morris Swadesh, seorang ahli bahasa Amerika, pada 1972. Daftar kosakata yang dibuatnya disebut Daftar Swadesh ('Swadesh List') dan terdiri dari 100 kata yang dianggap sangat mendasar untuk setiap bahasa. (Lihat https://en.m.wikipedia.org/wiki/Swadesh_list#/search). Sebenarnya terdapat pula para ahli lain yang menyusun daftar kosakata dasar, seperti Robert Lees (1953), John A. Rea (1958), Dell Hymes (1960), E. Cross (1964), W. J. Samarin (1967), D. Wilson (1969), Lionel Bender (1969), R. L. Oswald (1971), Winfred P. Lehmann (1984), D. Ringe (1992), Sergei Starostin (1984), William S. Y. Wang (1994), M. Lohr (2000) ataupun B. Kessler (2002). Jumlah kosakata yang dianggap "dasar" oleh para ahli tersebut berbeda-beda. Meski demikian, dari semua daftar kosakata dasar itu, milik Swadesh lah yang paling terkenal. Selain untuk menguji hubungan kekerabatan antara beberapa bahasa, belakangan ini saya melihat bahwa daftar kosakata dasar juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lainnya. Pertama, untuk mengetahui pola kebudayaan nenek moyang dari penutur bahasa-bahasa yang dibandingkan dengan melihat pola kesamaan kosakata diantara bahasa-bahasa yang dibandingkan. Sebagai contoh, pada keluarga bahasa ('language family') Indo-Eropa. Ketika para ahli membandingkan kosakata dasar hampir seluruh bahasa Indo-Eropa, mereka menemukan bahwa kata untuk "ladang", "gandum", "tuai", "bajak", "tumbuk", "ternak", "domba", "susu", "babi", "bebek", "angsa", "rumah", "pintu", "kuda" dan "roda" pada semua bahasa Indo-Eropa hampir memiliki bentuk yang sama, meskipun berbeda-beda sedikit bunyinya. (Lihat https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indo-European_vocabulary). Hal di atas menunjukkan bahwa sebelum bahasa nenek moyang Indo-Eropa pecah menjadi bahasa-bahasa turunannya karena proses migrasi para penutur bahasa Indo-Eropa, nenek moyang mereka yang terakhir telah mengenal kehidupan menetap (ditunjukkan dengan adanya kata "rumah" dan "pintu"), pertanian kering ("ladang", "gandum"), merawat hewan ternak dan telah menemukan roda. Kata-kata lainnya yang lantas tidak memiliki kesamaan dapat dianggap sebagai hasil adaptasi dan pengembangan budaya masing-masing, setelah para penutur bahasa tersebut menetap. Kedua, daftar kosakata dasar juga dapat Anda gunakan bila Anda ingin mempelajari satu atau lebih bahasa secara otodidak. Gunakanlah daftar kosakata dasar tersebut untuk menghafal kosakata pertama Anda. Dalam bahasa Inggris, sebagai contoh, ada daftar kosakata "Basic English" yang terdiri dari 850 kata dasar (lebih banyak dari daftar Swadesh) yang disusun oleh Charles Kay Ogden pada 1925. (Lihat https://en.m.wikipedia.org/wiki/Basic_English). Setiap bahasa dunia dengan populasi penutur yang cukup besar kini hampir memiliki daftar kosakata dasar serupa yang disusun oleh institusi resmi yang berwenang untuk bahasa tersebut. Semua daftar ini dapat Anda gunakan untuk mempermudah proses belajar Anda. |

TOPICS

All

MONTHS

December 2019

|

RSS Feed

RSS Feed