|

Berikut adalah peta persebaran tempat bersejarah dan wisata alam di Bekasi yang saya buat berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Ada situs kubur prasejarah dengan tinggalan berbagai artefak emas, makam para penyebar Islam pertama di Bekasi, rumah kuno Betawi dari abad ke-16, klenteng kuno, sisa pondasi jembatan kereta Belanda, hingga rumah-rumah tuan tanah Tionghoa.

1 Comment

Temuan artefak arkeologis terhebat dan paling membingungkan di Nusantara buat saya adalah ini: Lingga kristal dari tahun 1400-an yang ditemukan di candi Sukuh, Jawa Tengah. Bagaimana nenek moyang kita dulu sudah bisa membuat barang semacam ini?

Sumber foto: Internet

Orang sering mengira bahwa era prasejarah di Indonesia adalah era yang primitif. Tapi itu sebenarnya adalah karena orang tidak mau mencari tahu dan belajar. Ketidaktahuan selalu membawa pemahaman yang salah dan mengakibatkan keyakinan yang salah. Dalam hal ini, keyakinan bahwa nenek moyang kita adalah orang primitif. Di Indonesia kita punya punden berundak raksasa di Gunung Padang, Lebak Cibedug, dll. Kita punya salah satu lukisan gua tertua di dunia (dari 40.000 SM) di Maros Pangkep, Sulawesi. Kita punya ratusan menhir berukir wajah manusia yang tersebar di Lembah Bada, Sulawesi. Kita punya nekara-nekara (drum) logam raksasa, seperti Bulan Pejeng (Moon of Pejeng) di Bali. Kita juga punya penemuan topeng-topeng emas dari kebudayaan Buni di pesisir utara Jakarta. Sejak dulu, nenek moyang kita telah menunjukkan kreativitas dan kemajuan peradabannya. Sepanjang sejarah terdapat peristiwa-peristiwa penting yang memiliki pengaruh besar bagi umat manusia. Yang termasuk dalam hal ini diantaranya adalah Perang Dunia I dan II.

Selain peristiwa-peristiwa yang cukup umum dikenal, menurut saya ada satu peristiwa yang penting sekali bagi peradaban manusia namun jarang dijelaskan di buku-buku sejarah. Peristiwa itu tak lain adalah Zaman Es ("Ice Age"). A. Kronologi Zaman Es Pada umumnya publik mengetahui bahwa manusia telah hadir pada Zaman Es dan Zaman Es hanya terjadi sekali di muka Bumi sebelum Bumi memiliki wajah seperti saat ini. Pada kenyataannya, telah terjadi 32 kali Zaman Es di Bumi sejak Zaman Es pertama kali terjadi 2,5 juta tahun yang lalu! Jarak antara puncak Zaman Es yang satu dan berikutnya tidaklah sama. Pada 2,5 juta hingga 1 juta tahun yang lalu, puncak Zaman Es terjadi setiap 41.000 tahun. Sementara sejak 1 juta tahun yang lalu hingga saat ini, puncak Zaman Es terjadi setiap 100.000 tahun. Antara puncak Zaman Es yang satu dengan yang lain terdapat periode dimana suhu Bumi kembali menghangat dan sebagian besar es mencair ("deglaciation"). Puncak Zaman Es yang terakhir sendiri adalah 21.000 tahun yang lalu. B. Penyebab Zaman Es Semenjak Louis Agassiz, ilmuwan Swiss, menemukan untuk pertama kalinya di tahun 1800-an bahwa pernah terjadi Zaman Es di muka Bumi, diperlukan waktu 100 tahun lagi untuk mengetahui bagaimana Zaman Es bisa terjadi di muka Bumi dan secara berulang-ulang. Adalah Milutin Milankovich yang berhasil menemukan pada tahun 1900-an bahwa periode-periode terjadinya Zaman Es bertepatan dengan tiga peristiwa astronomi. Tiga peristiwa tersebut dinamai Siklus Milankovitch dan terdiri dari: - Perubahan Bentuk Orbit Bumi Mengelilingi Matahari ("Eccentricity") Orbit Bumi dalam mengelilingi matahari senantiasa berubah dari bentuk lingkaran ke bentuk lonjong dan kembali lagi ke lingkaran. Siklus ini terjadi setiap 100.000 tahun. - Perubahan Kemiringan Sumbu Rotasi Bumi ("Obliquity") Bumi memiliki sumbu rotasi yang miring dan senantiasa berubah kemiringannya dari 21,8 ke 24,4 derajat dan kembali lagi ke 21,8 derajat. Siklus ini terjadi setiap 41.000 tahun. - Pergerakan Sumbu Rotasi Bumi ("Precession") Selain memiliki sumbu rotasi yang miring, ujung sumbu rotasi Bumi pun tidak selalu menunjuk ke arah yang sama di angkasa, melainkan melakukan pergerakan melingkar yang disebut "Precession". Satu gerakan melingkar penuh memakan waktu 23.000 tahun. Hal-hal di atas menyebabkan tidak semua belahan Bumi menerima panas matahari dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang panjang . Belahan Bumi yang menerima panas yang lebih sedikit dalam jangka waktu yang panjang dan didukung beberapa faktor lainnya, seperti perubahan pola arus samudera yang sebenarnya berperan untuk menstabilkan suhu di daratan, menyebabkan belahan Bumi tersebut perlahan-lahan diselimuti lapisan es. Bila kita ingat film fiksi sains "The Day After Tomorrow", di film ini diceritakan bahwa Zaman Es kembali ke Bumi hanya dalam hitungan minggu karena berhentinya arus laut di Atlantik Utara yang berperan dalam menstabilkan suhu di Eropa dan Amerika Utara. Berhentinya arus laut tersebut tak lain adalah karena mencairnya bongkahan besar es di kutub utara Bumi disebabkan pemanasan global. Mencairnya bongkahan es yang terdiri dari air tawar tersebut merubah keseimbangan keasinan air laut yang, selain dari angin, menjadi sebab terjadinya arus laut. Selain perubahan keasinan air laut, dalam kenyataan, hal lain yang juga dapat merubah arus laut adalah perubahan posisi daratan yang diakibatkan pergerakan lempeng Bumi. C. Wajah Bumi Pada Zaman Es Saat Bumi mengalami Zaman Es, seperti pada puncak Zaman Es yang terakhir pada 21.000 tahun yang lalu, Eropa Utara dan Amerika Utara dilapisi es setebal 3 km. Pada saat itu, volume es yang menutupi Amerika Utara adalah sebesar 35% dari yang ada di seluruh Bumi. 32% berikutnya ada di Antartika, 15% di Skandinavia, 9% di Asia Timur, 5% di Greenland, dan 2% di pegunungan Andes. Bandingkan dengan saat ini dimana 86% volume es Bumi berada di Antartika dan 11,5% ada di Greenland, sehingga area lainnya di Bumi relatif bebas es dan bisa dihuni manusia. Membekunya sejumlah besar air di Bumi dalam wujud lapisan es pada saat Zaman Es, seperti di Zaman Es terakhir, menyebabkan permukaan lautan di seluruh Bumi turun sebanyak 120 m dan membuka area-area yang sebelumnya tergenang air laut menjadi daratan. Pada saat tersebut, kepulauan Inggris terhubungkan seluruhnya oleh daratan ke benua Eropa. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terhubungkan seluruhnya oleh daratan ke Semenanjung Malaka. Papua terhubungkan oleh daratan ke benua Australia. Jepang terhubungkan oleh daratan ke Korea dan Cina. Timur benua Asia terhubungkan oleh daratan ke Alaska dan utara benua Amerika. D. Akibat Zaman Es Pada Peradaban Manusia Ketika banyak area terbuka menjadi daratan itulah terjadi peristiwa-peristiwa migrasi penting manusia ke sebagian besar penjuru dunia. Sejak muncul di Afrika Timur pada 200.000 tahun yang lalu, spesies manusia modern, alias Homo sapiens, telah masuk ke Nusantara pada 60.000 tahun yang lalu saat jembatan darat antara Asia Tenggara dan kepulauan di Nusantara mulai terbentuk ketika itu. Eropa, berikut kepulauan Inggris, dimasuki manusia pada 40.000 tahun yang lalu. Sementara itu Amerika Utara dimasuki melalui Asia Timur pada 20.000 tahun yang lalu. Para ahli bahkan menduga bahwa Zaman Es juga memiliki pengaruh penting bagi kemunculan dan persebaran spesies-spesies kerabat manusia sebelum Homo sapiens. Sebagai contoh, kemunculan Australopithecus, yang digadang-gadang sebagai nenek moyang manusia, pada 2 juta tahun yang lalu terjadi pada saat yang bersamaan ketika Bumi mulai mengalami Zaman Es dan merubah sejumlah besar hutan di Afrika menjadi savana. Ketika hutan berubah menjadi padang savana, maka primata yang sebelumnya tinggal di pepohonan dan bisa memperoleh makanannya dengan mudah di pepohonan, mau tak mau harus turun dari pohon dan mulai berjalan tegak untuk memperoleh makanannya yang kini hanya tersedia di savana. Peristiwa inilah yang menurut kaum Evolusionis menjadi motor pertama evolusi manusia dan primata yang turun ke savana dan mulai berjalan tegak itulah yang dinamai Australopithecus. E. Fauna Pada Zaman Es Pada Zaman Es bisa didapati juga aneka ragam mamalia raksasa, mulai dari mammoth, harimau taring pedang ("sabre tooth"), sloth raksasa, kanguru raksasa berwajah datar ("flat faced kangaroo"), harimau Tasmania, badak berbulu, dan banyak fauna unik lainnya. Fauna-fauna tersebut telah melewati zaman-zaman es sebelumnya, namun sebagian besar darinya punah di Zaman Es yang terakhir. Karena di Zaman Es terakhir itulah spesies manusia mulai tersebar meluas ke berbagai penjuru Bumi dan mulai memburu fauna-fauna tersebut secara sporadis. F. Masa Depan Bumi Mengingat bahwa puncak Zaman Es yang terakhir telah terjadi pada 21.000 tahun yang lalu, maka mengikuti siklus yang ada, kita tengah bergerak menuju puncak Zaman Es yang berikutnya. Hanya saja, segala sesuatunya kini menjadi lebih menarik, karena polusi CO2 yang disebabkan peradaban modern manusia justru tengah menggiring Bumi menuju pemanasan global. Pemanasan global ini, menurut banyak ahli, menghambat kedatangan Zaman Es berikutnya. Meskipun demikian, pemanasan global ini juga bukan sesuatu yang baik. Pemanasan ini mempengaruhi iklim lokal di banyak tempat, membunuh banyak spesies tanaman dan binatang yang bergantung padanya, dan mencairkan es di Kutub Utara. Bila suhu Bumi naik hingga 6 derajat, maka jumlah es yang mencair akan menyebabkan permukaan air laut global naik setinggi 12 m. Ini menjadi ancaman serius bagi banyak pemukiman manusia yang terdapat di pesisir. Saat ini saja, 13 dari 20 kota terbesar manusia terletak di pesisir. Menurut para ahli di konferensi sains di Exeter, Inggris, pada Februari 2005, kenaikan suhu di Bumi harus dijaga di bawah 2 derajat Celcius untuk mencegah perubahan alam yang drastis akibat pemanasan global. Ini merupakan tanggung jawab bersama umat manusia. Apakah pemanasan global atau Zaman Es yang akan berikutnya terjadi setelah masa kita hidup belum dapat kita ketahui secara pasti. Namun mana pun yang akan terjadi, dapat dipastikan akan mengubah wajah Bumi dan peradaban umat manusia yang berdiam di atasnya. Menonton film Tomb Raider di bioskop tempo hari akhirnya mendorong saya untuk menulis tulisan pendek yang sebenarnya telah ingin saya tulis sejak lama ini, yaitu tentang makam piramida kaisar Cina, Qin Shi Huang.

Ketika kita menonton film Tomb Raider, barangkali kita akan dibuat penasaran dengan makam dari putri Himiko, salah satu putri Jepang pertama yang memiliki kemampuan sihir, yang bila ditemukan dan dibuka, menurut film tersebut, akan membawa bencana bagi umat manusia. Putri Himiko memang dikenal dalam legenda Jepang. Sejarahwan Jepang mencoba mengidentifikasi tokoh legenda ini dengan ratu Jingu, Yamatohime no Mikoto, ataupun Yamato Totohi Momosohime no Mikoto yang memang meninggalkan catatan sejarah di Jepang dan kesemuanya hidup di abad 2 M. Meskipun di film Tomb Raider makam putri tersebut digambarkan begitu megah, namun pada kenyataannya makam yang diduga oleh para sejarahwan Jepang sebagai makam putri Himiko, yaitu Kofun Hashihaka, tak lain adalah sebuah konstruksi megalitik sebagaimana konstruksi-konstruksi megalitik lainnya untuk makam raja dan ratu di Jepang pada periode tersebut yang lazim dikenal sebagai Kofun. Makam yang lebih mendekati penggambaran yang ada di film Tomb Raider dan jauh melampaui itu dalam hal kemegahannya, menurut saya justru adalah makam kaisar Cina Qin Shi Huang, yang hingga saat ini merupakan makam berbentuk piramida terbesar di Asia Timur. Qin Shi Huang hidup pada tahun 259-210 SM dan merupakan kaisar yang mempersatukan kerajaan-kerajaan di Cina untuk pertama kalinya. Melalui catatan-catatan sejarah, kita bisa mengetahui bahwa ia adalah sosok yang brilian, namun juga keras dan bengis. Demi mempersatukan Cina Kuno, ia tidak segan melakukan pembantaian terhadap musuh-musuhnya. Qin Shi Huang adalah kaisar yang pertama kali memberlakukan satu sistem tulisan dan ukuran bagi seluruh rakyat di kekaisarannya. Ia pula lah yang membangun sebagian besar dari Tembok Besar Cina, membangun jalan-jalan besar kerajaan yang menyebar dari ibukotanya di Xi'an ke propinsi-propinsi lainnya dan menyelesaikan proyek-proyek kolosal lainnya. Ketika wafat pada 210 SM, ia dikawal oleh ribuan tentara terakota yang ikut dikubur bersamanya. Tentara-tentara terakota ini ditemukan kembali secara tidak sengaja melalui sebuah penggalian pada 1974 dan sejak saat itu menjadi penemuan besar dalam bidang arkeologi. Hingga kini sendiri telah tergali sebanyak 8.000 tentara terakota, 130 kereta kuda berikut 520 kuda terakota penariknya, 150 kuda terakota, dan patung-patung terakota pelayan, seniman, dan aneka profesi lainnya untuk menemani sang kaisar di alam baka. Ditemukannya banyak ciri Yunani pada patung-patung terakota yang ada dan juga DNA orang Eropa di antara kerangka para pekerja di area sekitar membuat banyak sejarahwan berkesimpulan bahwa sang Kaisar juga melibatkan seniman-seniman dari Eropa dalam proses pembuatan patung-patung terakota tersebut. Meskipun hingga saat ini patung-patung terakota tersebut masih menjadi peninggalan yang paling sering didengar publik dari kaisar Qin Shi Huang dan dari daerah Xi'an, namun sesungguhnya ada peninggalan lebih besar yang jarang diketahui dan terletak di area yang sama, yaitu komplek makam dan makam piramida dari sang kaisar itu sendiri. Ribuan patung terakota yang telah ditemukan sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari bekal kubur yang ada di bagian dalam tembok keliling komplek makam kaisar Qin Shi Huang yang berluas 56,25 km2 (78 kali lebih besar dari komplek istana Kota Terlarang di Beijing). Di lokasi-lokasi lainnya di dalam komplek makam tersebut juga telah ditemukan makam para selir kaisar dan pegawai kekaisaran yang dibunuh untuk mengikuti wafatnya sang kaisar dan bangunan-bangunan kekaisaran untuk tempat tinggal kaisar di alam baka. Semuanya ditata seperti sebuah kota lengkap dengan tembok-tembok pembatasnya. Di pusat semua itu terdapat bangunan yang paling penting, yaitu makam sang kaisar itu sendiri. Makam ini berbentuk piramida dengan ukuran dasar 500 m x 500 m dan tinggi 150 m (bandingkan dengan piramida Khufu di Mesir yang berukuran dasar 250 m x 250 dan tinggi 146 m). Seluruh permukaan piramida makam kaisar ini ditanami tanaman. Sepanjang sejarah klasik Tiongkok, makam kaisar Qin Shi Huang ini merupakan salah satu makam yang amat terkenal. Bukan hanya karena ukurannya, namun juga karena apa yang dikandungnya menurut penjelasan Sima Qian, sejarahwan klasik Cina yang hidup di abad 1 M. Sima Qian menjelaskan bahwa di dalam makam kaisar Qin Shi Huang terdapat replika komplek istana sang kaisar semasa ia hidup dalam ukuran yang sebenarnya. Komplek istana tersebut dialiri sungai-sungai yang terbuat dari logam cair Merkuri untuk menyerupai sungai-sungai dan lautan yang mengapit kekaisaran Qin. Sementara itu langit-langit komplek istana tersebut berhiaskan batu-batu permata untuk menyerupai bintang-bintang di malam hari. Di dalam komplek istana itu sendiri tersimpan harta benda sang kaisar yang melimpah dan peti mati sang kaisar yang terbuat dari perunggu. Semua itu dilindungi berlapis-lapis tembok keliling komplek istana dan perangkap-perangkap mematikan yang telah disiapkan sang kaisar bagi mereka yang mencoba memasuki makamnya. Menurut Sima Qian, seluruh komplek makam sang kaisar, berikut piramida raksasa yang memuat replika komplek istananya, dibangun selama 36 tahun oleh 700.000 tenaga kerja, dimana para tenaga kerja yang khusus bekerja pada makam piramida seluruhnya dibunuh dan dimakamkan di dalam makam piramida bersama sang kaisar untuk menjaga rahasia desain makam tersebut. Penelitian modern khusus pada bangunan makam piramida telah dimulai pada 1976. Penggalian-penggalian setempat dan tes-tes tanah telah berhasil mengungkapkan bahwa di balik makam sang kaisar yang kini berbentuk bukit hijau itu memang ada struktur besar berbentuk piramida terpancung yang terbuat dari batu dan barangkali menjadi struktur luar pelindung bagi replika komplek istana yang ada di dalamnya. Penelitian paling mencengangkan barangkali adalah penelitian tahun 1980 dari China Institute of Geo-Environment Monitoring yang berhasil mengungkap keberadaan cairan logam Merkuri dalam jumlah melimpah di bagian bawah makam. Pemetaan menunjukkan bahwa cairan Merkuri tersebut membentuk pola seperti aliran-aliran sungai. Merkuri sendiri merupakan cairan yang digemari oleh Qin Shi Huang. Menurut berbagai catatan, selama hidupnya Qin Shi Huang selalu tergila-gila pada ramuan-ramuan yang dapat membuatnya hidup abadi (cairan elixir). Ia bahkan mengirimkan ekspedisi ke lautan timur untuk mencari ramuan semacam itu. Oleh para tabibnya, ia akhirnya disarankan untuk meminum ramuan Merkuri bersama dengan madu dan anggur secara teratur untuk membuatnya panjang umur. Namun di akhir hidupnya, Qin Shi Huang, menurut catatan-catatan sejarah, sering mengalami delusi parah yang menurut para peneliti modern merupakan tanda bahwa ia telah keracunan Merkuri dan bisa menjadi sebab utama kematian dirinya. Untuk mengungkap rahasia yang ada di balik makam piramida Qin Shi Huang, sebenarnya telah banyak arkeolog dan lembaga yang meminta izin pemerintah Cina untuk membuka struktur piramida tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah Cina masih tak bergeming, mengingat tingginya teknologi dan biaya yang diperlukan untuk merawat seluruh peninggalan yang ada di dalam makam tersebut begitu makam piramida tersebut telah terbuka dan bersentuhan dengan udara luar. Hingga saat ini isi makam piramida kaisar Qin Shi Huang masih menjadi misteri. Referensi lebih lanjut: - https://en.m.wikipedia.org/…/Mausoleum_of_the_First_Qin_Emp… - https://relay.nationalgeographic.com/…/china-first-emperor-… - https://www.chemistryworld.com/…/flowing-river…/8122.article - http://www.china.org.cn/english/culture/229549.htm - http://www.chinadaily.com.cn/…/201…/13/content_9845517_2.htm - https://youtu.be/up54OesStMA - https://youtu.be/GzkSUQ1hX74 - https://youtu.be/dnh7Th5ovHQ - https://youtu.be/TO0KY0Kul-0 Setelah pernah membahas tentang Tantra Hindu, yaitu perihal transformasi ajaran "Mo Limo" dari aliran ini ke masyarakat Islam periode awal di Jawa, kali ini saya tertarik untuk membahas tentang Tantra Buddha, khususnya tentang fenomena Sokushinbutsu di Jepang sebelum era Restorasi Meiji.

Fenomena ini sendiri pertama kali saya ketahui di awal-awal masa kuliah dari sebuah DVD National Geographic yang membahas tentang praktek ini dan saya beli ketika saya pertama kali mulai mempelajari Buddhisme. Belakangan, saya menemukan lagi dan membeli buku tentang Sokushinbutsu -Satu-satunya yang tersedia dalam bahasa Inggris dan membuat saya tertarik untuk membahas tentang fenomena ini. A. Tentang Sokushinbutsu Dalam bahasa Indonesia, Sokushinbutsu kurang lebih berarti "Buddha yang hidup". Dalam realita, kata ini merujuk kepada bhiksu-bhiksu sepanjang sejarah Jepang yang menjadikan diri mereka sendiri sebagai mumi setelah melakukan ritual-ritual yang menyakitkan selama bertahun-tahun lamanya sebelum praktek ini akhirnya dilarang oleh pemerintahan Meiji pada 1877. Perihal Sokushinbutsu ini sendiri pada awalnya sedikit diketahui oleh masyarakat Jepang sampai pada 1960 sekelompok peneliti Jepang dari Universitas Niigata membentuk "Mummy Research Group" untuk meneliti dan mencari tahu tentang kebenaran cerita masyarakat tentang adanya bhiksu-bhiksu jaman dahulu yang menjadikan diri mereka sendiri sebagai mumi dan dipuja di kuil-kuil lokal. Setelah diadakan penelitian beberapa waktu lamanya, akhirnya diketahui bahwa ada 21 mumi di pelosok-pelosok Jepang yang disimpan dalam kuil kuno dan dipuja oleh penduduk setempat. Jumlah ini diduga dulunya lebih besar, karena ada beberapa mumi yang musnah ketika kuil yang menaungi mereka mengalami kebakaran. Delapan dari mumi yang ada berada di prefektur Yamagata dimana 3 gunung suci yang disebut warga lokal sebagai Dewa Sanzan berada. Yang lainnya berada di prefektur-prefektur lain. Sebagian besar mumi tersebut dulunya adalah bhiksu, sementara sebagian kecil adalah penguasa-penguasa lokal yang meminta diabadikan sebagai mumi setelah mereka meninggal. B. Tentang Shugendo dan Tujuan Sokushinbutsu Para bhiksu yang menjadikan diri mereka sebagai mumi mengikuti Shugendo, yaitu sebuah kepercayaan hasil akulturasi Shinto dan Buddhisme sekte tantra Shingon dengan kepercayaan terhadap gunung sebagai tempat suci. Dalam sejarah Jepang, Shugendo memiliki jumlah pengikut yang terbatas. Kepercayaan ini dicirikan oleh para penganutnya yang tinggal di gunung dan melakukan ritual-ritual fisik yang keras untuk menyucikan diri dan mencapai pencerahan -sebuah ciri yang bisa dikaitkan dengan aliran Tantra yang meyakini bahwa pencerahan dapat diraih dalam kehidupan saat ini melalui ritual-ritual fisik tertentu. Ritual-ritual yang dilakukan para pengikut Shugendo diantaranya seperti berpuasa terus-menerus, bermeditasi di bawah air terjun yang dingin selama musim salju, turun naik gunung untuk bermeditasi di puncak gunung selama beberapa kali dalam sehari, dan memutilasi anggota tubuh sendiri. Puncak dari ritual-ritual tersebut adalah memumifikasi diri sendiri melalui sebuah proses yang menyakitkan, dimana ritual ini hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar bertekad kuat. Oleh masyarakat, para pelaku Shugendo dipandang sebagai orang suci dan sering dimintai pertolongannya karena dianggap memiliki kesaktian. Kesaktian yang seringkali dikaitkan dengan para pengikut Shugendo sendiri adalah kemampuan mereka untuk menyembuhkan penyakit atau menghentikan bencana alam yang sedang terjadi secara supranatural. Sejarah masyarakat lokal mencatat bahwa tokoh-tokoh yang telah menjadi Sokushinbutsu saat ini, seperti Tetsumonkai, Tetsuryukai, ataupun Honmyokai, dulu semasa hidupnya adalah bhiksu-bhiksu yang dikenal membaktikan hidupnya untuk masyarakat dan tidak segan berkorban untuk masyarakat. Tujuan dari bhiksu-bhiksu tersebut sendiri pada akhirnya melakukan ritual-ritual keras Shugendo selain untuk mempertajam pikiran dan spiritualitas mereka di tengah siksaan-siksaan fisik yang menimpa, adalah untuk membuat agar doa-doa mereka terkait keadaan masyarakat sekitar semakin didengar. Siksaan-siksaan yang mereka alami diyakini akan dapat menunjukkan kesungguhan mereka dalam berdoa. Sebagai contoh, bhiksu Tetsumonkai tercatat pernah mencongkel salah satu matanya sendiri dan menghanyutkannya di sungai Sumida agar permohonannya supaya masyarakat desa yang ditemuinya terbebas dari penyakit buta mata terkabul, setelah sebelumnya upaya pengobatan yang dilakukannya terhadap setiap warga desa tidak berhasil. Puncak dari siksaan-siksaan tersebut sendiri tak lain adalah memumifikasi diri mereka sendiri, dimana dengan menjadi mumi mereka meyakini bahwa mereka akan dapat pergi ke surga Tusita dan melindungi masyarakat bersama-sama Buddha Maitreya yang berada di sana. Ketika nanti Buddha Maitreya turun ke dunia saat dunia dilanda kekacauan, jasad mereka yang masih berada di Bumi akan memungkinkan mereka membantu Maitreya dalam menolong masyarakat. C. Tata Cara Ritual Sokushinbutsu Ketika seorang bhiksu telah memutuskan untuk menjadi Sokushinbutsu, maka ia harus menjalani 3 tahap ritual yang masing-masing lamanya adalah 1.000 hari. Pada tahap pertama, seorang bhiksu harus menghindari makan 5 macam sereal, termasuk gandum dan nasi. Ia hanya diperbolehkan makan kacang-kacangan dan buah beri yang ada di dalam hutan, sambil tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang berat, seperti naik turun gunung berkali-kali dalam sehari ataupun bermeditasi di bawah air terjun, selama 1.000 hari. Dalam tahap pertama ini berat tubuh bhiksu akan berkurang dalam jumlah besar secara perlahan-lahan dan catatan di sekitar kuil-kuil tempat para Sokushinbutsu ditemukan menunjukkan bahwa banyak bhiksu yang akhirnya meninggal di tahap ini karena keadaan tubuh yang kian melemah di tengah-tengah ritual-ritual fisik yang keras. Pada tahap kedua yang juga berlangsung 1.000 hari, jumlah makanan yang boleh dimakan bhiksu kian dibatasi. Ia hanya diperbolehkan makan kulit pohon dan daun pohon pinus sambil tetap harus melakukan ritual-ritual fisik yang berat. Tahap ini akan membuat seorang bhiksu kehilangan kandungan air di tubuhnya dalam jumlah besar dan di akhir tahap ini tubuh sang bhiksu akan menjadi kurus kering seperti tulang berbalut kulit. Tahap ketiga merupakan tahap persiapan mendekati saat-saat puncak ritual. Pada tahap ini, setiap hari bhiksu diharuskan meminum getah pohon Urushi. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang, getah ini digunakan sebagai cat pernis untuk melapisi berbagai perabot kayu agar tahan rayap. Ketika seorang bhiksu meminum getah tersebut, ia akan muntah-muntah hebat karena reaksi tubuhnya yang menolak getah tersebut. Ini akan membuat sang bhiksu semakin kehilangan cairan tubuhnya. Selain itu, pada tahap ini bila sang bhiksu tinggal di prefektur Yamagata, maka ia dianjurkan minum setiap harinya dari mata air suci Yudono, salah satu gunung Dewa Sanzan. Penelitian modern mengungkapkan bahwa mata air ini ternyata mengandung arsenik dalam jumlah besar. Ketika sang bhiksu telah merasa bahwa ajal sudah mendekat, maka ia pun melakukan ritual puncak, yaitu dimasukkan ke dalam kotak kayu kecil yang kemudian dikubur di dalam tanah dan ditindih oleh berlapis-lapis batu besar agar tidak bisa dibuka dari luar. Di dalam kotak kecil yang hanya muat untuk duduk tersebut, sang bhiksu akan terus menerus bermeditasi tanpa makan dan minum. Ada sebuah batang bambu dari dalam kotak menuju keluar yang menjadi jalur masuk udara satu-satunya. Setiap pagi, sang bhiksu akan membunyikan lonceng kecil yang ia bawa sebagai tanda ke dunia luar bahwa ia masih hidup. Ketika orang-orang di luar sudah tidak lagi mendengar bunyi lonceng, maka batang bambu akan dicabut dan kotak bhiksu akan benar-benar disegel. Kotak tersebut tidak boleh dibuka selama 3 tahun. Setelah waktu tersebut berlalu, orang-orang di luar akan menggali lagi kotak tersebut dan melihat jasad sang bhiksu. Bila tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan, maka ia dianggap telah berhasil menjadi orang suci. Jasadnya akan dikeluarkan dan diberi perlakuan lebih lanjut, seperti diasapi, dilapis dengan cat pernis, dan diberikan jubah baru, sebelum akhirnya ditempatkan di dalam kuil. Bila terjadi pembusukan, maka jasad dan kotak meditasi bhiksu tersebut akan kembali dikuburkan dan sang bhiksu akan dihargai untuk usahanya untuk mencapai Sokushinbutsu. Di dalam kuil, sang Sokushinbutsu akan menjadi obyek pemujaan masyarakat sekitar. Setiap beberapa tahun sekali, jubahnya akan diganti dan jubah yang lama akan dipotong kecil-kecil dan dijual sebagai jimat kepada masyarakat sekitar. D. Akhir Sokushinbutsu Semenjak era Restorasi Meiji, praktek Sokushinbutsu resmi dilarang karena dianggap sebagai praktek bunuh diri. Mereka yang kedapatan melakukannya atau membantu prosesnya akan dipenjara. Ketika peraturan ini diberlakukan, seorang bhiksu yang bergelar Tetsuryukai telah terlanjur berada di fase terakhir ritual Sokushinbutsu. Akhirnya ia tetap dikuburkan dan jasadnya yang berhasil termumifikasi secara baik dikeluarkan diam-diam oleh para muridnya di malam hari 3 tahun kemudian. Untuk menghindari hukuman, catatan tanggal kematian Tetsuryukai di dalam kuil diubah dari 1878 ke 1862, 15 tahun sebelum larangan pemerintah diberlakukan. Peristiwa hampir serupa menimpa Bukkai, seorang bhiksu yang justru nekad menjalani ritual Sokushibutsu pada 1903 setelah peraturan diberlakukan. Karena ketahuan oleh pemerintah, kotak meditasi Bukkai dilarang digali kembali dan dibuka. Kotak tersebut baru diperbolehkan diangkat setelah tim peneliti modern mengajukan ijin ke pemerintah di periode 1960-an. Kini para Sokushinbutsu tersebut dapat ditemui di kuil-kuil kuno yang berada di prefektur Yamagata, Niigata, Iwate, Fukushima, Ibaraki, Nagano dan Gifu. Kuil-kuil tersebut diziarahi oleh masyarakat Jepang yang mengetahui tentang keberadaan para Sokushinbutsu tersebut. Meskipun ritualnya sudah tidak lagi ada, para Sokushinbutsu ini akan selalu dapat menjadi pengingat tentang kesungguhan hati dan perjuangan, dalam cara mereka sendiri, yang rela ditempuh manusia untuk membantu sesamanya. Referensi: - DVD National Geographic "Mummies That Made Themselves", sekarang bisa ditonton di https://youtu.be/LKkVo02LD2A - Buku "Living Buddhas: The Self Mummified Monks of Yamagata, Japan" oleh Ken Jeremiah. Bisa diimpor via Book Depository seharga Rp.500.000 atau dibaca di Google Read seharga Rp.100.000. Berbeda dari biasanya, tulisan berikut bukan merupakan tulisan saya, namun merupakan tulisan Bpk. Awang Satyana. Saya post di sini karena menurut saya banyak yang bisa dipelajari dari tulisan ini.

Dari mana nenek moyang Indonesia berasal, dari dalam atau luar Indonesia (?), dan bila dari luar bagaimana mereka bermigrasi ke Indonesia? Saya akan menghadirkan hasil-hasil penelitian mutakhir beberapa bidang menyangkut pertanyaan ini, meliputi: geologi, arkeologi, paleoantropologi, linguistik, dan genetika molekuler. Saya harus melacaknya cukup jauh, sehingga tulisan ini cukup panjang, dan tak ada jawaban yang segera serta mudah. Jawaban saya ada di akhir tulisan ini, itu bukan jawaban final, tetapi itu jawaban mutakhir berdasarkan berbagai penelitian terbaru dalam bidang-bidang di atas.Teman-teman bisa hanya membaca jawaban saya itu, tetapi tak akan mendapatkan pengetahuan dan argumentasinya tanpa membaca semua tulisan ini dengan tenang. Semoga bermanfaat. Tiga peta saya tampilkan sebagai pelengkap tulisan ini, peta-peta yang cukup representatif. 1. PENDAHULUAN Ketika saya menulis soal Paparan Sunda pada 30 Desember 2014 yang lalu, seorang teman menanyakan tentang nenek moyang orang Indonesia, apakah mereka betul dari Indochina atau mereka itu manusia Sangiran. Indochina dalam hal ini atau mungkin Yunan, Cina Selatan (yang lebih terkenal) dan manusia Sangiran saya ganti sebagai hominid “Java Man” (Homo erectus Sangiran). Bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan yang bermigrasi ke Indonesia dalam dua gelombang, Proto-Melayu (pada 3000-500 SM) dan Deutero-Melayu (setelah 500 SM), diajarkan di sekolah baik kepada saya saat saya kelas 5 SD empat puluh tahun yang lalu (1975), maupun kepada anak bungsu saya saat dia kelas 1 SMA dua tahun yang lalu (2012). Saya masih ingat diajarkan bahwa gelombang Proto-Melayu itu kini menyisakan orang-orang Indonesia yang tinggal di pedalaman seperti suku Kubu di pedalaman Sumatra, Dayak di pedalaman Kalimantan, dan Toraja di pegunungan Sulawesi Selatan, mereka terdesak ke pedalaman oleh gelombang migrasi Deutero-Melayu yang kini keturunannya banyak menghuni pantai-pantai Indonesia (Barat). Kalau saya menjawab secara cepat dan sederhana serta mengandalkan ingatan saya empat puluh tahun yang lalu saya akan menjawab, betul nenek moyang orang Indonesia itu dari Indochina atau Yunan, Cina Selatan, bukan dari manusia Sangiran. Tetapi sebenarnya masalahnya tidak sesederhana dan sefinal seperti yang diajarkan di sekolah SD-SMA. Masalah sebenarnya adalah kompleks, penuh perdebatan, dan belum final. Mari kita lihat. 2. OUT OF AFRICA VS. MULTIREGIONAL Jawaban atas pertanyaan ini adalah sebuah “pertempuran” yang sudah berlangsung puluhan tahun antara model evolusi dan migrasi manusia modern “Out of Africa” versus “Multiregional”. Bila nenek moyang orang Indonesia berasal dari Indochina yang bermigrasi ke Indonesia itu artinya berdasarkan jalur evolusi dan migrasi Out of Africa. Bila nenek moyang orang Indonesia adalah manusia purba Homo erectus Sangiran lalu berevolusi sampai akhirnya menurunkan manusia modern Indonesia itu artinya berdasarkan jalur evolusi Multiregional. Kemunculan manusia modern (Homo sapiens) dengan morfologi yang persis sama dengan manusia sekarang disepakati terjadi antara 150.000-100.000 tahun yang lalu. Artinya, sejak 100.000 tahun yang lalu proses evolusi manusia telah mencapai kesempurnaan sebagai manusia modern. Dari 100.000 tahun yang lalu sampai saat ini tidak ada perubahan signifikan morfologi dan dimensi Homo sapiens. Tetapi menjadi persoalan bagaimana hubungan Homo sapiens ini dengan Homo erectus. Apakah Homo erectus itu berevolusi jadi Homo sapiens? Homo erectus ditemukan di Afrika Timur (Ethiopia dan Tanzania), Eropa (Prancis, Spanyol, Jerman), Asia (India, Cina dan Indonesia). Apakah Homo erectus di wilayah-wilayah itu masing-masing menunurunkan Homo sapiens-nya? Kalau saya terapkan di Indonesia, apakah Java Man (Homo erectus Sangiran) menurunkan manusia Jawa modern sekarang? Untuk diketahui bahwa di Afrika sendiri sebelum Homo erectus ada Homo habilis, dan sebelumnya lagi ada Australopithecus yang keduanya tak ditemukan di wilayah-wilayah di luar Afrika, meskipun beberapa ahli mengklaim bahwa mereka menemukan Australopithecus di Cina atau Indonesia. Maka para ahli menganggap bahwa Afrika adalah sumber evolusi hominid yang lengkap. Diyakini bahwa Homo erectus yang ditemukan di luar Afrika itu semuanya merupakan spesies migran dari Afrika - Out of Africa. Tetapi para Multiregionalis menganggap bahwa Homo erectus yang ada di Cina dan Indonesia bukan dari Afrika. Dan perdebatan ini berlanjut ke manusia modern (Homo sapiens). Para pembela Out of Africa menganggap bahwa semua manusia modern sekarang berasal dari Afrika, sementara para Multiregionalis menganggap bahwa manusia modern diturunkan dari Homo erectus di tempat masing-masing (Homo erectus Cina menurunkan manusia modern Cina, Homo erectus Indonesia menurunkan manusia modern Indonesia). MODEL EVOLUSI MULTIREGIONAL menyatakan bahwa Homo erectus di setiap wilayah itu menurunkan Homo sapiens-nya masing-masing melalui proses evolusi yang gradual dan menerus. Dalam model ini Homo erectus Sangiran berarti menurunkan Homo sapiens modern (manusia Jawa sekarang). MODEL EVOLUSI OUT OF AFRICA menyatakan bahwa Homo sapiens berasal dari Afrika, yang bermigrasi ke berbagai wilayah, di wilayah baru mereka berkembang dan menggantikan populasi purba di wilayah itu. Model ini disebut juga Replacement Model sebab evolusi lokal mengalami kebuntuan lalu punah, dan tingkat selanjutnya diisi/diganti oleh spesies migran. Dalam model ini Homo erectus Sangiran punah, tak mengalami evolusi lanjut, dan manusia Jawa sekarang berasal dari populasi migran dari tempat lain yaitu dari Cina Selatan, yang sebelumnya datang dari Afrika juga. 3. DARI HOMO ERECTUS KE HOMO SAPIENS Afrika Timur (Tanzania, Kenya, Ethiopia) secara signifikan memiliki seri hominid yang paling lengkap di dunia dan paling tua yang menunjukkan evolusi yang koheren dari Australopithecus afarensis yang hidup pada 4 juta tahun yang lalu (juta tyl.) ke Homo habilis, lalu sampai Home erectus yang mulai muncul pada 1,8 juta tahun yang lalu, dan hominid ini berlanjut evolusinya menjadi bentuk cikal bakal Homo sapiens 0,4 juta tahun yang lalu sampai menjadi bentuk Homo sapiens modern seperti sekarang 0,1 juta tyl. Homo erectus dan Homo sapiens Afrika ini, berdasarkan penelitian, melakukan migrasi keluar dari Afrika (Out of Africa) dan menghuni sebagian Eropa, Cina, Indonesia dan Australia. Sebagian besar ahli sepakat bahwa Homo erectus di luar Afrika (termasuk Indonesia) adalah migran dari Afrika. Homo erectus pertama yang datang di Jawa (Homo erectus arkaik, Homo erectus paleojavanicus, dulu disebut Meganthropus paleojavanicus) umurnya 1,6 juta tahun yang lalu (Zaim, 2006 - S. Sartono : Dari Hominid ke Delapsi dengan Kontroversi, Penerbit ITB, Bandung, h. 73-86), dan kebanyakan Homo erectus di Jawa berumur 1,0-0,5 juta tyl. (Homo erectus tipikal – Homo erectus erectus) bersamaan dengan terbukanya koridor yang luas di Paparan Sunda. Umur Homo erectus Jawa (Java Man) ini sesuai dengan teori Out of Africa sebab Homo erectus di Afrika muncul pertama kali pada 1,8 juta tyl. Namun sebuah sampel atap tengkorak bocah dari Perning, Mojokerto yang diidentifikasi sebagai Homo erectus menggegerkan dunia paleoantropologi karena menghasilkan umur 1,9 ± 0,4 juta tyl (Jacob and Curtis, 1971 – Contribution to the University of California Arcahaeological Research Facilites, 12, p.50), dan ketika ditera lagi umurnya menghasilkan 1,81 juta tyl (Swisher III et al., 1994 – Science 25 Feb. p. 1118-1121). Namun sampai sekarang peneraan umur atas batuapung yang menempel di atap tengkorak bocah ini baik dengan menggunakan metode K-Ar (Jacob and Curtis, 1971) atau metode Ar-Ar (Swisher III et al., 1994) diragukan kalangan ahli. Yang lebih sering diperdebatkan adalah hubungan antara Homo sapiens di luar Afrika dengan Homo erectus yang ada di tempat itu. Di sinilah terjadi perdebatan hebat antara pendukung model Multiregional dan Out of Africa. Para paleoantropolog Cina umumnya menganut Multiregional sebab mereka merasa menemuka arus evolusi menerus dari Homo erectus Cina ke Homo sapiens Cina. Dari situs terkenal Zhoukoudian yang telah memberika sisa-sisa Homo erectus pekinensis di Cina, di bagian atas situs ini yaitu di Upper Cave 1,2,3 telah ditemukan pula paling tidak delapan individu manusia modern yang menurut pertanggalan karbon-14 berumur 18.340-10.470 tahun yl. (Wu and Wang, 1985 –Palaeoanthropology and Palaeolithic Archaeology in the People’s Republic of Cina, p. 91-106). Kelompok temuan manusia ini sangat mencirikan manusia modern, yang merupakan milik populasi Mongolid primitif (Wu, 1959 – Palaeovertebrata e Palaeoanthropologia, 2, p. 141-149) dan merupakan cikal-bakal populasi aktual Cina sekarang. Bagaimana di Indonesia? 4. HOMO ERECTUS JAWA TAK MENURUNKAN ORANG JAWA Terdapat dua tingkatan pokok evolusi Homo sapiens, yaitu Homo sapiens arkaik yang hidup sejak kemunculannnya (0,4 atau 0,3 juta tyl) sampai 0,15 juta tyl dan Homo sapiens anatomi modern dari 0,15 juta tyl sampai sekarang. Homo sapiens arkaik masih menunjukkan banyak ciri plesiomorfis (bentuk kekunaan) Homo erectus, maka Homo sapiens anatomi modern sudah menyerupai manusia sekarang. Homo sapiens arkaik hanya ditemukan di Afrika, Eropa dan Timur Tengah. Homo sapiens pertama yang datang ke Indonesia adalah Homo sapiens anatomi modern yang awal (early modern human) dan Homo sapiens anatomi modern yang lebih kemudian (later modern human) – (Widianto, 2012 – Manusia Modern Awal , Indonesia dalam Arus Sejarah, Prasejarah, h. 146-163 ). Kemunculan manusia modern awal dan yang lebih kemudian ini erat berkaitan dengan fluktuasi muka laut kala itu. Penurunan muka laut pada Zaman Es memungkinkan terbentuknya daratan yang menghubungkan Asia kontinental dengan Indonesia. Pada saat terbentuk daratan itulah Homo sapiens modern awal bermigrasi dari Asia ke Kepulauan Indonesia. Lalu pada akhir Zaman Es ketika daratan digenangi air laut terjadilah migrasi Homo sapiens modern yang lebih kemudian sebab mereka merupakan bangsa yang mahir berperahu dan membaca bintang-bintang di langit sebagai peta navigasi mereka. Inilah dominan bangsa nenek moyang orang Indonesia sekarang. Widianto (2012) menulis bahwa berdasarkan bukti-bukti penemuan sejauh ini, manusia modern awal di Indonesia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak 45.000 tahun yl. (45.000 tahun yl adalah pertanggalan tertua sisa artefak manusia modern dari Song Terus, Pacitan). Dalam perkembangannya, sejak kehadirannya hingga sekarang, manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap. (1) Diawali dengan kehidupan manusia modern awal sejak kehadirannya sampai akhir Zaman Es (sekitar 11.800 tahun yl). (2) Kemudian dilanjutkan oleh kehidupan manusia modern yang lebih kemudian – yang berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Australomelanesid. (3) Selanjutnya, mulai sekitar 4000 tahun lalu muncul penghuni baru di Indonesia yang dikenal sebagai penutur Austronesia. Berdasarkan karakter fisiknya, manusia ini tergolong dalam ras Mongolid. Ras inilah yang kemudian berkembang hingga menjadi bangsa Indonesia sekarang. Dengan kata lain, kalau mengikuti uraian di atas nenek moyang bangsa Indonesia yang dominan adalah Ras Mongolid yang termasuk ke dalam kelompok penutur bahasa Austronesia yang bermigrasi ke Indonesia pada 4000 tahun yl (tahun 2000 SM). Apakah tidak ada kemungkinan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia hominid Sangiran? Perjalanan manusia modern ke Asia Timur dan Asia Tenggara –bahkan ke Australia – tampaknya menunjukkan perbedaan dengan Afrika dan Eropa. Terdapat bukti-bukti adanya evolusi lokal di daerah timur tersebut, seperti yang diduga oleh para penganut paham teori multiregional – sejak awal kala Pleistosen hingga akhir kala Pleistosen – sebagaimana yang terekam pada temuan-temuan di Cina dan Indonesia. Di kedua daerah ini Homo erectus sangat kuat eksistensinya hingga paling tidak mencapai periode 300.000 tahun yl, sementara fosil-fosil Homo sapiens dari Xujiayao dan Liujiang yang berumur sekitar 70.000 tahun lalu kemudian memberikan keturunannya seperti yang ditemukan pada situs Zhoukoudian Upper Cave 1,2,3. Bersama-sama dengan temuan dari Minatogawa (Pulau Okinawa, Jepang) yang berumur sekitar 20.000 tahun fosil-fosil dari bagian selatan Cina tersebut dianggap sebagai leluhur populasi Mongolid selatan (Belwood, 1997 – Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, p. 83). Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa daerah Cina dan sekitarnya merupakan pusat masyarakat Mongolid yang kemudian tumbuh dan berkembang secara pesat pada kala Holosen. Dalam hal ini, tengkorak Liujiang sangatlah menarik sebab dikatakan oleh Coon (1962 – The Origin of Races, p. 469) sebagai Mongolid yang menunjukkan beberapa ciri Australomelanesid. Situasi ini merupakan bukti tentang eksistensi arus genetik di Asia Tenggara, suatu daerah yang oleh para ahli telah diprediksi sebagai daerah yang tidak memiliki hambatan aliran genetik pada akhir kala Pleistosen. NAMUN di pihak lain, kelangsungan evolusi dari Homo erectus ke Homo sapiens di Indonesia tidak sejalan dengan di Cina karena sejak H. erectus terakhir (Ngandong, Sambungmacan, dan Ngawi, 200.000-100.000 tahun yl – Widianto, 2012) sampai H. sapiens pertama (manusia Wajak, 40.000-5000 tahun yl. – Koenigswald, 1954 – Proceedings of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 5, p. 455-457) menunjukkan kesenjangan morfologis yang sangat signifikan. Kedua jenis fosil manusia tersebut sangat berlainan sehingga tidak dapat dilihat sama sekali pertalian evolutif antara Homo erectus terakhir dan H. sapiens pertama di Indonesia (Widianto, 2012). Pada waktu kemunculan Homo sapiens pertama di Jawa, Homo erectus yang telah menghuni Jawa paling tidak sejuta tahun sebelumnya agaknya sudah punah. Bagaimana proses kepunahan Homo erectus dan kemunculan Homo sapiens belum dapat dijelaskan secara memuaskan. Ada yang menghubungkan kepunahan Homo erectus dengan ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dikatakan bahwa di antara 126.000-81.000 tahun yang lalu iklim di Jawa menjadi panas dan lembab sehingga menyebabkan perubahan lingkungan dari yang sebelumnya padang sabana menjadi hutan hujan tropis. Pada lingkungan yang baru ini Homo erectus diduga kurang mampu mengeksploitasi sumberdaya yang lebih tersedia di pepohonan (arboreal) dan yang perolehannya juga menuntut kegiatan di malam hari (nokturnal) (Storm, 2001 – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 171, p. 363-383). 5. PROBLEMATIKA MANUSIA WAJAK Bila benar bahwa hubungan evolutif antara Homo erectus terakhir dan Homo sapiens pertama di Jawa yang dianggap manusia Wajak itu putus akibat punahnya Homo erectus tersebut, maka nenek moyang bangsa Indonesia tidak mungkin diturunkan dari Homo erectus Sangiran. Lalu apakah yang menurunkan manusia Indonesia sekarang adalah manusia Wajak? Dengan kata lain apakah manusia Wajak (Homo wajakensis) merupakan nenek moyang bangsa Indonesia? Manusia Wajak, pertanggalannya, sesungguhnya problematik. Berdasarkan aspek-aspek stratigrafi, Koenigswald (1954) memberikan pertanggalan yang sangat lebar kisarannya, yaitu antara 40.000-5000 tahun yl. Hal ini berarti bahwa manusia Wajak dapat merupakan manusia yang hidup di akhir Pleistosen, atau bahkan merupakan bagian manusia awal Holosen. Analisis pertanggalan yang lebih baru menempatkan umur manusia Wajak dalam periode Holosen, berdasarkan kandungan uranium (Jacob, 1967, pertanggalan pada fragmen tulang paha yang ditemukan 6560 ± 140 tahu yl (Storm and Nelson, 1992 – The Many Faces of Wajak Man, p. 43, dan 10.560 ± 75 tahun yl pada kumpulan fauna dari Gua Wajak). Menurut Dubois, manusia Wajak merupakan proto-Australoid (Dubois, 1921 - Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 29, p. 88-105), sementara Jacob (1977 – Berkala Ilmu Kedokteran, IX, 4, h. 117) menyatakan bahwa manusia Wajak merupakan perpaduan antara Australomelanesid dan Mongolid. Ketika membandingkan manusia Wajak dengan spesimen dari Australia, Weidenreich menemukan banyak kesamaan antara keduanya (Weidenrich, 1945 – American Journal of Physical Anthropology, 3, p. 21-33), terutama pada ukuran, proporsi, lebar muka, dan juga aspek muka yang rata. Hal-hal di atas telah membuat manusia Wajak punya berbagai kemungkinan: nenek moyang Australoid, nenek moyang proto-Melayu dan Australomelanesid. Setelah berevolusi daru nenek moyang Wajak, para proto-Melayu baru terpengaruh dengan arus genetik Mongolid, sementara para Australomelanesid kemudian menyebar ke beberapa daerah geografis yang berbeda (Widianto, 2012). Meskipun demikian argumen ini tidak dominan, yang dominan adalah berdasarkan linguistik dan biologi molekuler bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari sekumpulan populasi Austronesia. 6. PARA PENGHUNI NUSANTARA: RAS AUSTRALOMELANESID Sejak berakhirnya Zaman Es, atau sejak awal Holosen, penghunian Nusantara memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada penemuan sisa manusia yang menempati sebaran geografis yang lebih luas di berbagai bagian Nusantara. Manusia yang hidup pada kala tersebut merupakan evolusi dari manusia modern awal, dan migrasi dari tempat lain. Ini adalah periode antara 11.800-4000 tahun yl. Data mengenai sisa-sisa manusia pada periode ini sebagian besar ditemukan dari situs-situs gua hunian prasejarah. Dari penemuan-penemuan tersebut dapat diketahui manusia modern ini secara fisik mencirikan ras Australomelanesid (Song Keplek, Gua Braholo – Pacitan; Gua Babi, Gua Tengkorak –Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan; Sulawesi; Flores; Sumatra). Di beberapa tempat seperti di Gua Braholo dan Song Keplek pun ditemukan beberapa individu dengan ras Mongolid. Berdasarkan persebarannya, Bellwood (1997) membedakan adanya dua kelompok Australomelanesid di Indonesia. Kelompok pertama adalah yang terdapat di gua-gua prasejarah Flores, yang dianggap merupakan moyang penduduk aktual daerah tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah temuan dari Liang Toge juga beberapa temuan yang berasal dari Tanjung Pinang Morotai. Kelompok kedua adalah yang berada di bagian barat Indonesia: para penghuni gua di Sampung, bukit kerang di Sumatra, Gunung Sewu (Song Keplek, Song Terus, Gua Braholo). Kedua kelompok tersebut akhirnya digantikan oleh ras Mongolid yang mungkin datang dari utara sekitar 4000 tahun yl. Migrasi ras Australomelanesid diduga bermula pada 10.000 tahun yl dari daratan Asia Tenggara ke arah selatan dan daerah bagian barat. Selain berdasarkan berbagai temuan sisa rangka manusia, kegiatan ini juga ditunjukkan oleh bukti-bukti tinggalan budaya Vietnam, Thailand dan Indonesia bagian barat. Sebaran ini berlanjut ke daerah lebih timur di Nusa Tenggara, yang kemudian menurunkan ras Australoid saat ini. Pada masa kemudian, sekitar 4000 tahun yl, di tingkat Zaman Neolitik terjadi gelombang migrasi para penutur Austronesia, yang akhirnya menghasilkan populasi aktual saat ini (Widianto, 2012). 7. PARA PENGHUNI NUSANTARA: PENUTUR AUSTRONESIA RAS MONGOLID Sejak sekitar 4000 tahun yl. Kehidupan di Nusantara mulai memerlihatkan perkembangan budaya yang cukup berarti. Di antara unsur budaya itu adalah gerabah, beliung batu, beliung kerang, pemukiman dan bengkel pembuatan alat-alat batu, peternakan (ayam, anjing, babi), pertanian sederhana. Perubahan budaya yang mencolok ini oleh banyak ahli dikaitkan dengan proses penyebaran migrasi para penutur bahasa Austronesia. Kini, rumpun bahasa Austronesia dipakai oleh sebagian besar suku bangsa yang hidup tersebar mulai dari Madagaskar di sebelah tenggara Afrika, Asia Tenggara kepulauan, Mikronesia, Melanesia sampai Polinesia. Pembawa pertama rumpun bahasa Austronesia ini adalah nenek moyang wilayah yang luas ini, termasuk Indonesia masa kini. Dari mana mereka semula berasal? Kajian pertama tentang asal penutur Austronesia dilakukan oleh Hendrik Kern pada tahun 1889 dari segi linguistik (Kern, 1917 – Verspreide Geschtiften, 6, p. 105-120). Kern sampai pada kesimpulan bahwa bahasa-bahasa di Kepulauan Nusantara dan Pasifik semula memang berasal dari satu induk bahasa yang disebutnya sebagai rumpun bahasa Malayo-Polinesia. Rumpun ini terbagi atas dua bagian: (1) Malayo-Polinesia Barat yang meliputi hampir semua bahasa di Indonesia Barat dan (2) Malayo-Polinesia Timur yang terdiri atas bahasa-bahasa di Melanesia dan Polinesia. Kern juga mengatakan bahwa nenek moyang penutur Melayo-Polinesia ini berasal dari Asia, mungkin sekali di sekirtar Vietnam atau Annam. Istilah Austronesia berasal dari Willem Schmidt (1906 - Archiv für Anthropologie, 5, p. 59-109) yang memelajari masalah yang sama dengan Kern. Schmidt juga berpendapat bahwa asal induk bahasa itu ada di Asia Daratan. Adanya migrasi bangsa penutur Austronesia ke Nusantara juga dibuktikan oleh penemuan-penemuan arkeologi sejak tahun 1920-an berupa sebaran kapak batu atau beliung batu yang sudah diasah permukaannya. R. von Heine-Geldern (1932 – Anthropos, 27, p. 543-619) melacak migrasi Austronesia ini dan ciri-ciri budaya yang dibawanya. Ia sampai pada kesimpulan bahwa para penutur Austronesia awalnya berasal dari Cina lalu bermigrasi melalui jalur darat ke Indo-Cina dan Semenanjung Malaya. Dari Semenanjung Malaya para migran Austronesia ini menyebar lewat laut ke Kepulauan Indonesia dan selanjutnya ke timur menuju Melanesia dan Polinesia. Menurut von Heine-Geldern (1932), ciri-ciri budaya masyarakat penutur bahasa Austronesia meliputi kegiatan bercocok tanam padi, beternak babi-sapi-kerbau untuk upacara, membuat barang tembikar atau gerabah, membuat kain dari kulit kayu, menghuni rumah panggung, mendirikan bangunan megalitik, memakai pisau batu untuk panen, membuat minuman keras dari padi, mengayau (memenggal kepala musuh), dan mengembangkan gaya seni tertentu. Keseluruhan unsur-unsur budaya ini disebut sebagai budaya Beliung Persegi. Diduga pula oleh Heine-Geldern (1945 – Prehistoric Research in the Netherlands-Indies, p. 138-139) bahwa mgrasi masyarakat Beliung Persegi bukan satu-satunya migrasi di Asia Tenggara, tetapi ada migrasi masyarakat pendukung budaya Kapak Lonjong. Budaya ini meninggalkan jejak sebaran kapak lonjong dengan jalur migrasi dari Cina atau Jepang melalui Taiwan-Filipina ke Indonesia Timur dan Papua. Teori migrasi bangsa penutur Austronesia berdasarkan linguistik (Kern, 1889; Schmidt, 1906) dan arkeologi (Heine-Geldern, 1932) ini sangat berpengaruh dan banyak dianut para ahli. Teori ini menyimpulkan bahwa asal penutur Austronesia ini adalah di Asia Daratan (Cina Selatan - Yunan, Vietnam, atau Annam). 8. TANAH ASAL PARA PENUTUR AUSTRONESIA: “OUT OF TAIWAN” Dari hasil penelitiannya di Cina Selatan dan Taiwan, ahli arkeologi K.C. Chang untuk pertama kalinya mencetuskan gagasan bahwa tempat asal penutur bahasa Austronesia adalah Taiwan (Chang, 1964 - Current Anthropology, 5, 5, 368-375). Gagasan ini didasari oleh kesamaan tinggalan arkeologis yang terdapat di daerah penelitiannya, khususnya budaya Ta-p’en-K’eng di Taiwan dengan situs-situs lain di Asia Tenggara Kepulauan. Unsur-unsur budaya yang hampir sama tersebut antara lain: beliung batu, pemukul kulit kayu, pisau batu, gerabah, pertanian padi, kebiasaan mencari kerang dan ikan, rumah panggung, dan teknologi pelayaran. Bagi Chang, mungkin saja nenek moyang penutur Austronesia (termasuk bahasanya) baru terbentuk setelah mereka bermigrasi dan tinggal cukup mala di Formosa (Taiwan). Teori tempat asal penutur Austronesia di Taiwan juga mendapat dukungan kuat dari rekonstruksi linguistik oleh Robert Blust yang membuktikan bahwa bahasa Austronesia mulai terbentuk di Taiwan sekitar 5000 tahun SM (Blust, 1976 – World Archaeology, 8, 19-43; Blust, 1984 – Asian Perspective, 26, 1, 45-68; Blust, 1996 – Journal of World Prehistory, 9, 453-510). Lalu, sekitar 4500 SM bahasa ini mulai terpecah menjadi bahasa-bahasa Formosa dan Proto-Malayo-Polinesia (PMP). PMP muncul sebagai akibat migrasi penutur Austronesia ke Filipina. Percabangan terjadi lagi sekitar 3500 SM ketika terjadi migrasi dari Filipina ke Kepulauan Indonesia Barat (Kalimantan-Sulawesi) dan Maluku sehingga memunculkan PMP Barat dan PMP Timur. PMP Timur kemudian bercabang lagi pada sekitar 2500 SM menjadi Malayo-Polinesia Tengah dan Malayo-Polinesia Timur. Percabangan ini terjadi akibat arus migrasi dari Maluku bercabang ke barat menuju Nusa Tenggara dan ke timur menuju Kepala Burung Papua. Cabang ke timur lalu pecah lagi menjadi subkelompok Halmahera Selatan-Papua Barat dan bahasa-bahasa Oseanik yang tersebar luas di Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia sekitar 2000 SM. Robert Blust mencoba merekonstruksi kebudayaan penutur bahasa Austronesia. Penutur Austronesia tinggal di desa dengan sejumlah rumah (Formosa: lumaq, Melayu: rumah). Selain rumah ada juga tempat untuk umum yang disebut balai. Bangunan tempat tinggal didirikan di atas tiang, dan ada tangga untuk mencapainya. Atap atau bubungan rumah terbuat dari bambu. Dapur (asli bahasa Austronesia) atau tungku dibuat di pojok ruangan, di atas tungku ada tempat untuk menyimpan periuk dan kayu bakar. Mereka memelihara babi, ayam, dan anjing (wasu dalam bahasa Austronesia utara, barat dan timur). Mereka juga berburu burung dengan cara memasang jaring (zariy dalam bahasa Austronesia). Mereka terampil membuat gerabah, menganyam (anam dalam bahasa Austronesia), menenun (tinequn), dan menjahit (zakit) menggunakan jarum (zarum) dan benang. Mereka menghiasi tubuhnya dengan tatto dan memakan pinang dengan kapur (apur). Mereka membudidayakan sejumlah tanaman antara lain padi, sukun, jahe, pisang, limau (limaw), dan ubi (qubi). Bangsa penutur Austronesia juga adalah pelaut ulung sebab mereka bermigrasi melalui laut. Rekonstruksi linguistik Blust sangat sesuai dengan hasil penelitian arkeologi, terutama yang disintesiskan oleh Belwood (1984 – Asian Perspective, 26, 107-117; Belwood, 1998 – Human Dispersals and Colonization in Prehistory, dalam The Origins and Past of Modern Humans – Toward Reconciliation, 188-209). Hanya menurut Belwood (1998) kronologi yang diajukan Blust semuanya terlalu awal 2000 tahun. Belwood berkeyakinan bahwa proses migrasi itu bermula dari Cina Selatan (sekitar Fujian) sekitar 5000 SM. Proses migrasi ini didorong oleh tekanan penduduk yang bertambah secara cepat sebagai akibat munculnya pertanian di daerah itu. Bahasa Austronesia yang paling awal baru muncul setelah para petani itu tinggal cukup lama di Taiwan. Secara arkeologis, kehadiran bahasa Austronesia ditandai dengan munculnya budaya Ta-p’en-K’eng di Taiwan sekitar 4000 SM. Bellwood memerkirakan migrasi dari Taiwan ke Kepulauan Filipina baru terjadi sekitar 2000 atau 2500 SM, yang berarti sekitar 2000 tahun lebih kemudian dibandingkan rekonstruksi linguistik Blust. Teori migrasi yang merupakan gabungan hasil kajian linguitik dan arkeologi ini sering disebut model “Out of Taiwan”. Menurut model ini, penutur bahasa-bahasa Austronesia awal dikelompokkan sebagai komunitas yang berciri ras Mongolid. Dalam proses migrasinya, mereka cenderung mendesak kelompok masyarakat Australomelanesid, yang ketika itu sudah tinggal di Asia Tenggara Kepulauan dan Oseania sebagai masyarakat pemburu-peramu. Keunggulan teknologi yang dibawa oleh para penutur Austronesia menjadi faktor utama yang menyebabkan makin terdesaknya pemburu peramu Australomelanesid yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Namun, di beberapa tempat sisa-sisa penduduk asli berciri Australomelanesid masih bertahan hingga kini. 9. ALTERNATIF: NUSANTAO HYPOTHESIS & “OUT OF SUNDALAND” Di samping model Out of Taiwan yang hingga kini menjadi panutan, ada pula pendapat berbeda. W.G. Solheim II, arkeolog, (1984- Asian Perspective 26, 77-78; 1996- Bulletin of Indo-Pacific Prehistory Association, 15, 101-110) mengajukan “The Nusantao Hypothesis”. Solheim II menyebut nenek moyang bangsa penutur Austronesia adalah suku laut nomaden bernama Nusantao yang artinya orang-orang kepulauan. Mereka tinggal di Filipina Selatan. Mereka adalah bangsa bahari yang mengandalkan penghidupannya atas laut. Bangsa ini mulai terbentuk ketika Zaman Es mendekati akhir membuat Sundaland tergenang air laut dan menjadi Paparan Sunda, laut dangkal dengan pulau-pulau terpisah. Bangsa Nusantao ini telah punya ketrampilan pelayaran yang tangguh pada 5000 SM, dan telah melayari kawasan luas di Asia Tenggara, Pasifik, sampai Korea dan Jepang. Menurut Solheim II, selat antara Cina Daratan dan Taiwan susah diseberangi karena arusnya deras, sehingga migrasi Austronesia tidak terjadi dari Cina ke Taiwan ke Filipina, tetapi sebaliknya dari Taiwan ke Cina karena jalan lautnya lebih mudah. Pendapat lain asal bangsa Austronesia diajukan oleh William Meacham, arkeolog yang banyak meneliti Cina Selatan dan Hongkong. Dalam publikasinya (Meacham, 1984 – 26, 89-106), diajukan bahwa tempat asal penutur Austronesia adda di kawasan segitiga antara Taiwan, Sumatra-Jawa dan Timor-Rote. Meacham berpendapat bahwa budaya dan bahasa Austronesia adalah hasil proses evolusi setempat dan muncul sebagai hasil interaksi regional di antara bangsa-bangsa yang tinggal di kawasan itu sejak awal Holosen sampai sekitar 6000 SM. Model Mecham ini kemudian diperkuat oleh sintesis Stephen Oppenheimer, ahli genetika, yang menulis buku Eden in the East (1999, 171-220). Oppenheimer mencoba mengaitkan munculnya pusat-pusat peradaban di Asia (Mesopotamia, Indus, Cina), juga Mesir berasal dari migrasi Austronesia yang berasal dari Sundaland dan melakukan migrasi Out of Sundaland karena kawasannya digenangi laut pada akhir masa glasiasi 20.000 tahun yl. Sundaland tenggelam dan penghuninya bermigrasi. Menurut Oppenheimer peristiwa inilah yang direkam dan diabadikan sebagai legenda atau mitos Banjir Nuh atau Benua Atlantis yang Hilang dalam berbagai peradaban. Mereka melakukan diaspora ke segala arah, ke barat menuju India, Mesopotamia sampai Mesir, ke utara menuju Cina dan Jepang bahkan sampai Amerika Utara melalui Selat Bering, ke timur menuju pulau-pulau di Samudera Pasifik. 10. BUKTI TERAKHIR: GENETIKA MOLEKULER Studi terbaru melacak tanah asal dan migrasi penutur Austronesia dilakukan oleh Mark Lipson dkk. (2014 – Reconstructing Austronesian population history in Island Southeast Asia, Nature 19 August 2014) menggunakan metode terbaru dalam genetika molekuler. Data genetik dapat digunakan untuk melacak migrasi manusia dan interaksi yang dialaminya sebagai pelengkap bukti berdasarkan linguistik dan arkeologi. Beberapa studi genetika molekuler sebelumnya telah menemukan ikatan antara penduduk Oceania dengan penduduk asli Taiwan (Melton et al, 1995; Sykes et al, 1995; Kayser et al, 2000; Trejaut et al, 2005; Kayser et al, 2008), tetapi beberapa ahli mengajukan argumen bahwa para penutur Austronesia masa kini tak memiliki warisan genetik signifikan dengan Taiwan (Su et al., 2000; Oppenheimer and Richards, 2001; Soares et al, 2011). Di Indonesia, beberapa survei telah menunjukkan keberadaan pembagian genetik barat dan timur, dengan populasi Indonesia Barat menunjukkan proporsi yang signifikan dengan nenek moyang dari Taiwan yang berangkat dari 10.000-30.000 tahun yl, yang telah dianggap sebagai migrasi pra-Neolitik dari Daratan Utama Asia Tenggara (Hill et al, 2007; Karafet et al, 2010; Jinam et al, 2012; Tumonggor et al., 2013). Studi-studi genom (materi genetik manusia) populasi penutur Austronesia, yang pada prinsipnya dapat menghasilkan studi yang teliti, telah diinterpreatasikan mendukung model asal nenek moyang dari Taiwan (Xu et al., 2012; dan HUGO Pan-Asian SNP Consortium - Mapping human genetic diversity in Asia, 2009 - Science 326, 1541–1545), juga model multiple-wave (Jinam et al, 2012). Tetapi studi-studi di atas mengandalkan metode pengelompokan/ clustering dan mencocokkan percabangannya tanpa memodelkan peristiwa-peristiwa percampuran historis yang jelas terjadi untuk populasi penutur Austronesia ini. Jadi studi terbaru yang dilakukan oleh Mark Lipson dkk. (2014) ini tak menetapkan secara tegas apakah para penutur Austronesia ini punya nenek moyang dari Taiwan atau Daratan Utama Asia Tenggara, atau keduanya. Di dalam studi ini diidentifikasi percampuran gen tersebut sesuai aliran gen di populasi yang tercampur. Lipson dkk (2014) meneliti data genetik dari 56 populasi menggunakan metode baru untuk melacak aliran gen nenek moyang, difokuskan ke wilayah Indonesia. Semua sampel kelompok Austronesia ini menunjukkan nenek moyang dominan yang lebih dekat ke aboroginal Taiwanese (penduduk asli Taiwan) daripada ke populasi di daratan utama Asia Tenggara. Namun dengan metode ini dapat dilacak proporsi percampuran nenek moyang tersebut. Ada komponen nenek moyang Negrito dan Melanesia pada wilayah-wilayah di Indonesia. Populasi Indonesia Barat juga menunjukkan warisan nenek moyang dari sumber yang bertutur bahasa Austro-Asiatik, yang secara historis eksklusif untuk daratan utama. Jadi harus dicari penyebabnya apakah dulu pernah ada populasi Austro-Asiatik hadir di Indonesia, atau para penutur Austronesia melakukan migrasi ke dan melalui daratan utama, bercampur di sana, sebelum melakukan perjalanannya ke Indonesia Barat. Komponen nenek moyang Negrito, Melanesia, dan Austro-Asiatik mestinya disumbangkan oleh populasi ras Austromelanesid yang menghuni Indonesia pada sebelum 4000 tahun yang lalu, yang kemudian bercampur dengan pendatang baru para penutur bahasa Austronesia dari Taiwan. 11. PENUTUP Demikian pelacakan yang cukup jauh untuk menjawab sebuah pertanyaan sederhana: nenek moyang Indonesia dari Indochina atau dari manusia Sangiran? Menjawabnya tak mudah kalau mau serius, perlu mendekatinya dari berbagai ilmu: geologi – yang membuat kerangka geografi untuk nenek moyang ini bermigrasi, paleoantropologi – untuk meneliti morfologi tengkorak setiap fosil yang ditinggalkan dan menentukan spesies serta rasnya, arkeologi – untuk meneliti artefak-artefak yang ditinggalkan para nenek moyang ini, linguistik – untuk mengelompokkan bahasa-bahasa yang diucapkan sekitar 300 suku yang menyusun Indonesia dan melihat historinya, dan genetika molekuler – untuk melihat langsung warisan darah nenek moyang ini atas populasi modern. Kembali ke pertanyaan: nenek moyang Indonesia dari Indochina atau dari manusia Sangiran? Penelitian paleoantropologi menunjukkan bahwa manusia Indonesia (Jawa) sekarang bukan diturunkan dari hominid Sangiran sebab evolusi Homo erectus Jawa ke Homo sapiens-nya terputus. Mungkin ada kaitan ke manusia Wajak, tetapi meragukan. Manusia Wajak mungkin merupakan nenek moyang aborigin Australia, bukan Indonesia. Dan sebagian darah Indocina (dalam hal ini Austro-Asiatik) memang ada di populasi suku-suku di Indonesia Barat berdasarkan studi genetika molekuler terbaru. Dan Yunan, Cina Selatan mungkin tempat paling awal nenek moyang Indonesia, tetapi dengan arus migrasi yang berbeda dengan yang diketahui selama ini. Pengetahuan saat ini menempatkan nenek moyang Indonesia dominan berasal dari Taiwan. Dan jawaban saya berdasarkan pelacakan ini adalah: nenek moyang orang Indonesia dominan berasal dari bangsa penutur bahasa-bahasa Austronesia dengan ras Mongolid yang dulu sekitar 4000 SM tinggal di Taiwan, bermigrasi memasuki Indonesia pada sekitar 2000 SM, berubah menjadi populasi berbahasa Pra-Melayo-Polinesia (PMP) Barat, PMP Tengah, dan PMP Timur; dan mereka bercampur dengan populasi yang saat itu sudah menghuni Indonesia dari ras Australomelanesid yang meninggalkan darah mereka sebagai komponen Austro-Asiatik, Negrito, dan Melanesia pada suku-suku Indonesia saat ini. Ini bukan jawaban yang sederhana, tetapi disusun atas sintesis penelitian-penelitian terbaru geologi, paleoantropologi, arkeologi, linguistik dan genetika molekuler.*** Setelah sebelumnya melakukan riset ataupun analisa tentang dugaan lokasi keraton kerajaan Salakanagara, Galuh, Pajajaran, Singosari, Majapahit, dan Sriwijaya, serta mengunjungi sebagian besar dugaan lokasi-lokasi tersebut, saya kembali melakukan analisa sederhana untuk mendapatkan dugaan lokasi keraton kerajaan Kediri.

Kediri alias Panjalu adalah kerajaan pecahan Kahuripan sepeninggal raja Airlangga (kerajaan satunya lagi adalah Jenggala). Pada puncak kejayaannya di bawah raja Jayabhaya, Kediri berhasil menaklukkan Jenggala dan menjadi kerajaan besar di Jawa. Di kemudian hari, Kediri di bawah raja Kertajaya takluk oleh Ken Arok, penguasa baru di Tumapel yang kemudian mendirikan kerajaan Singosari. Setelah Singosari digantikan kerajaan Majapahit, Kediri pernah menjadi ibukota Majapahit, yakni pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. Pada analisa saya tentang dugaan lokasi keraton kerajaan Kediri, saya menggunakan beberapa sumber dan metode yang berujung pada dua dugaan lokasi keraton. DUGAAN-1 - Keraton terletak di dalam kota Kediri modern, lebih tepatnya di dalam suatu area yang dibatasi oleh daerah Balowerti, Setono Gedong, Setono Bethek, Doho, Bandar Kidul dan Bandar Lor (lihat peta). Sumber pertama dugaan ini adalah informasi dari Babad Kadhiri, suatu babad dari era Mataram Islam, yang menyatakan bahwa berdasarkan informasi turun menurun, pusat kerajaan Kediri terletak di timur (gunung) Klothok dan barat sungai Brantas. Sumber berikutnya adalah penelitian terhadap nama-nama tempat tua di Kediri yang diduga memiliki kaitan dengan kerajaan Kediri, yaitu: - Balowerti: Berasal dari "Balai Werti", suatu balai tempat menunggu sebelum seseorang dapat masuk lingkungan keraton. - Setono Gedhong: berarti "istana besar". Di sini sendiri terdapat temuan sisa-sisa komplek bangunan dari era Kediri. - Setono Bethek: berarti 'istana bambu' - Bandar Lor: berarti "pelabuhan utara". Bisa jadi dulunya merupakan pelabuhan (bandar) yang terletak di utara (lor) keraton. - Bandar Kidul: berarti "pelabuhan selatan" - Doho/Dhaha: cocok dengan "Daha/Dahanapura", nama ibukota Kediri yang berkali-kali disebut dalam karya sastra kuno. Uniknya, kedua sumber informasi di atas (Babad Kadhiri dan analisa terhadap nama-nama tempat tua di Kediri) saling bercocokan dan menghasilkan suatu daerah dugaan yang mengapit kedua sisi sungai Brantas di timur gunung Klothok seperti ditunjukan peta 1. DUGAAN-2 - Keraton terletak di timur kota Kediri modern dan terletak di antara atau di sekitar kecamatan Pagu (Kediri) dan kota Pare. Dugaan ini lebih didasarkan pada temuan-temuan arkeologis yang banyak didapati di kawasan ini. Khususnya menyangkut Tondowongso dan Adan-adan, penelitian-penelitian arkeologi terakhir menunjukkan bahwa kedua situs ini memiliki kandungan arkeologi yang melimpah, dimana baru sedikit darinya yang dieksplorasi. Kedua situs ini diduga memiliki luas berhektar-hektar dan bisa jadi dulunya merupakan satu kesatuan besar. Meski demikian, bukan berarti dugaan lokasi-1 di pusat kota Kediri modern memiliki peninggalan arkeologi yang lebih miskin. Bisa jadi dulunya lokasi ini juga memiliki peninggalan arkeologi yang melimpah, namun kemudian tergerus oleh perkembangan kota setelah kerajaan Kediri tumbang, sebagaimana yang terjadi pada situs-situs arkeologi lainnya yang berada di dalam kota modern. Contohnya seperti polemik terakhir yang menyangkut pelestarian situs Setono Gedhong di Kediri. Dugaan-dugaan awal yang sederhana ini tentunya memerlukan investigasi lebih lanjut. Bakong adalah salah salah satu generasi candi pertama Kamboja yang terletak di Hariharalaya (sekarang Rulous), ibukota pertama kerajaan Kamboja.

Candi ini dibangun pada 881 M oleh Indrawarman I, raja Kamboja. Penelitian para arkeolog, termasuk arkeolog senior Jaçques Dumarçay, mengungkapkan bahwa arsitektur candi ini terpengaruh Borobudur di Jawa. Selain merupakan candi pertama Kamboja yang memiliki bentuk berundak-undak, detail-detail bangunan Bakong nyaris sama dengan detail-detail di Borobudur. Dumarçay memperkirakan bahwa ada kemungkinan tukang-tukang dari Jawa didatangkan dalam konstruksi candi ini. Kenapa sebuah candi yang terletak jauh dari Jawa terpengaruh arsitektur candi Jawa? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat prasasti Sdok Kok Thom. Prasasti Sdok Kok Thom yang ditemukan di Kamboja bahwa Jayawarman II, pendiri dinasti Angkor Kamboja, dulunya besar dan dididik di Jawa, sebelum ia kembali ke Kamboja dan membebaskan Kamboja dari penjajahan Jawa. Kerajaan Jawa yang berkuasa saat itu adalah Mataram Kuno yang kekuasannya membentang dari pesisir Kamboja di Barat hingga selatan Filipina di timur (lihat prasasti Manila Bay di Filipina). Meskipun kemudian Kamboja mengembangkan arsitektur candinya sendiri, para arkeolog mengakui bahwa pengaruh arsitektur Jawa tetap terasa dan membuat candi-candi Khmer (kamboja) memiliki bentuk berbeda dibandingkan candi-candi di daerah sekitarnya seperti Thailand ataupun Myanmar. Inilah barangkali kenapa ketika saya melihat candi-candi Kamboja, saya merasa sedang melihat sepupu candi-candi Jawa seperti Prambanan dll. M. Arief Wibowo Sumber foto: Internet Ada hal menarik lain yang saya temukan selama saya melakukan blusukan ke berbagai kota kuno di Thailand utara, tengah, dan Kamboja. Yakni saya selalu menemukan adanya warga lokal yang Muslim. Banyak diantara mereka ikut berjejalan di bus butut yang saya naiki atau berjualan di pasar-pasar tradisional yang saya datangi.

Sebelumnya saya selalu menduga bahwa Muslim lebih banyak di bagian selatan Thailand, seperti daerah Pattani dan Surathani, yang dulunya merupakan bagian kerajaan Melayu. Tapi ternyata penemuan saya ini membuktikan saya keliru. Saya menduga bahwa orang-orang Islam yang saya temui di pelosok utara dan tengah Thailand dan Kamboja ini bukanlah keturunan Melayu seperti yang ada di daerah Pattani dan Surathani, melainkan orang-orang Champa. Ketika saya mencoba berkomunikasi dengan bahasa Melayu, seperti ustadz yang saya temui di perkampungan Muslim di Ayutthaya, yang bersangkutan tidak bisa mengerti. Bahasa Inggrisnya pun tidak lancar. Ia hanya bisa bahasa lokal. Orang-orang Islam keturunan Melayu seperti yang ada di Pattani dan Surathani umumnya masih mewariskan kemampuan bahasa Melayunya. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah berkuasa di Vietnam utara dan selatan mulai abad ke-2 hingga ke-19. Pada mulanya kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Namun di abad ke-12, mulai banyak raja dan bangsawan kerajaan Champa yang memeluk agama Islam. Kita tentunya tidak boleh lupa dengan raja terakhir Majapahit yang menikah dengan putri Champa. Meski demikian, masih ada sebagian kecil orang Champa kini yang beragama Hindu/Buddha dan disebut orang Balamon Cham. Kerajaan ini mulai surut pengaruhnya semenjak kerajaan Dai Viet di utara Vietnam berkembang. Pada 1832 M, raja Dai Viet, Minh Mang, menaklukkan sisa kerajaan Champa yang terakhir di selatan Vietnam. Sejak saat itu, orang-orang Champa tidak memiliki kerajaannya sendiri dan banyak yang menyebrang ke Kamboja. Menarik untuk diketahui juga bahwa bahasa Champa memiliki hubungan yang amat dekat dengan salah satu bahasa daerah di Indonesia, yaitu Aceh. Ini dibuktikan oleh penelitian-penelitian linguistik. Mungkin dulu pernah ada hubungan dekat dan migrasi manusia antara dua daerah ini. Hal ini tentu akan menarik untuk jadi obyek penelitian akademis lebih lanjut. Hari kedua di Kambujadesa, bekas daerah jajahan Jawa di abad ke-8 menurut informasi prasasti Vat Sangrom (Kamboja). Raja Kambujadesa dulunya dididik di keraton Jawa dan berhasil membebaskan diri dari penjajajahan Jawa di abad ke-9 menurut prasasti Sdok Kok Thom (Kamboja). Dari semua candi di Asia Tenggara daratan, candi-candi Kamboja lah yang arsitekturnya paling mirip candi Jawa Tengah. #Blusukan #Hari5 Dari semua candi yang sudah saya datangi di Thailand sampai hari ini, hanya satu inilah (Wat Si Sawat) yang berhasil saya ketahui dulunya merupakan candi Hindu sebelum dirubah menjadi candi Buddha. Candi Hindu yang lainnya entah kemana.

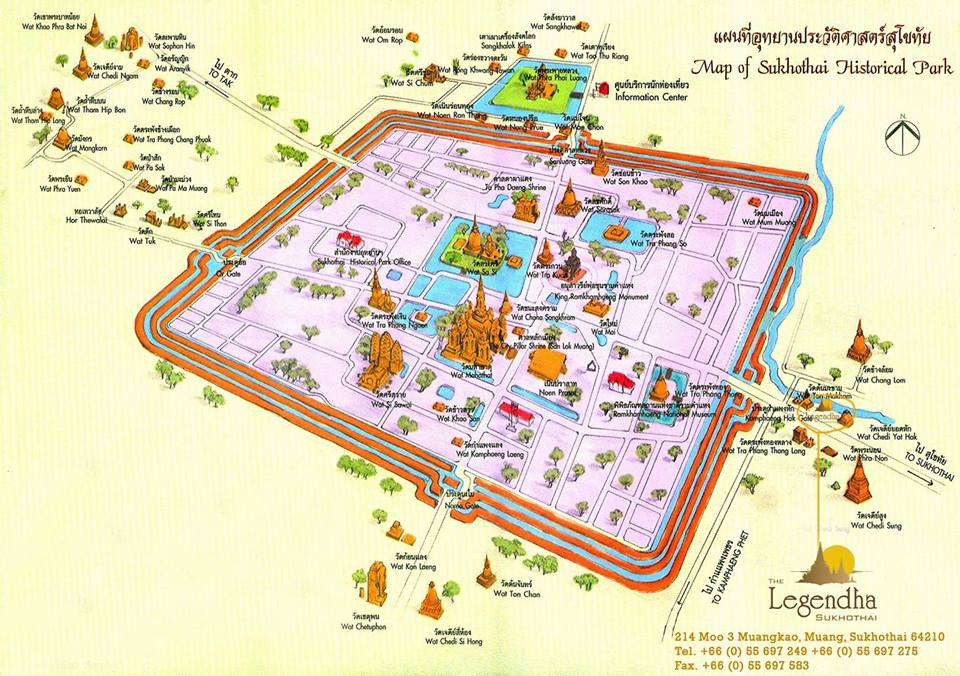

Hari ini bergerak ke Sukhothai, bekas ibukota kerajaan dengan nama yang sama, 6 jam di selatan.

Di Asia Tenggara daratan, hampir semua bekas ibukota kerajaan memiliki dinding dan parit keliling, untuk meredam serbuan bangsa-bangsa tetangga, seperti Thai, Mon, Khmer, Dai Viet, Lanna, Cham, dll. Di Indonesia, tidak semua kota kuno memiliki dinding keliling. Parit keliling juga setahu saya tidak ada. Di Indonesia, serbuan tidak berasal dari bangsa lain, tapi dari bangsa sendiri, berupa pemberontakan, perebutan tahta putra raja, dll. #Blusukan Di masa ketika Majapahit berkuasa di Indonesia, peta perpolitikan di Asia Tenggara daratan kurang lebih seperti ini. Tujuan blusukan kali ini adalah mendatangi bekas kota-kota utama kerajaan yang berwarna ungu, kuning, dan merah tua di peta. Sisanya lain waktu insya Allah

|

TOPICS

All

MONTHS

December 2019

|

RSS Feed

RSS Feed