|

Bagi saya, setiap bahasa, sebagaimana budaya, adalah keindahan. Oleh karena itu, bila bertemu orang lain yang bahasanya beda dengan saya, saya akan coba bicara dalam bahasa tsb dan aksennya, selama saya bisa. Itu adalah cara saya "menikmati" bahasa tersebut di lidah saya.

Kalau dia bicara bahasa Indonesia, saya akan pakai bahasa Indonesia. Bila dia cakap bahasa Melayu, saya akan guna bahasa Melayu. Mun manéhna maké basa Sunda nu loma, urang gé bakal maké Sunda nu loma. Upami anjeunna nganggo basa Sunda nu lemes, abdi ogé janten nyarios nganggo Sunda nu lemes. Nek dheweke nganggo boso Jowo Ngoko, aku yo melu nganggo boso Jowo Ngoko. If he speaks English, likewise will I speak in English. Wenn er Deutsch spricht, werde ich auch Deutsch benutzen. Als hij Nederlands praat, zal ik ook Nederlands gebruiken. Et si on parle Français, j'essay à parler au Français aussi. Mari kita hargai keindahan yang sudah diciptakan Tuhan ini 🙏

0 Comments

Pada umumnya kita melihat kebudayaan Jawa era Hindu-Buddha sebagai kebudayaan yang sangat feodal dan hierarkis. Uniknya, bahasa Jawa Kuno dan Pertengahan yang digunakan di era tersebut justru tidak mengenal stratifikasi. Rakyat dan bangsawan menggunakan ragam bahasa yang sama untuk berkomunikasi terhadap satu sama lain. Hanya sebutan/cara memanggil satu sama lain saja yang dibedakan, sama seperti pada bahasa Melayu.

Sebaliknya, kebudayaan Jawa era Islam (kesultanan) biasanya dianggap lebih egaliter. Namun studi linguistik menunjukkan, tingkatan-tingkatan bahasa Jawa yang saat ini kita kenal, seperti Madyo, Kromo, dll, justru muncul di era ini. Penelitian-penelitian linguistik juga menunjukkam bahwa tingkatan-tingkatan bahasa ini muncul sebagai upaya kaum bangsawan untuk membedakan dirinya dengan rakyat jelata, salah satunya melalui bahasa yang mereka gunakan. Penelitian yang dilakukan Soepomo Poedjosoedarmo (Universitas Cornell) mengungkapkan bahwa kata-kata Madyo dan Kromo sebetulnya adalah kata-kata buatan, bukan alami, yang dibuat oleh kaum bangsawan dengan menambahkan imbuhan-imbuhan tertentu pada kata-kata Ngoko ataupun menggali dan menghidupkan kembali kata-kata dari bahasa Jawa Kuno/Pertengahan. Padahal, di era Jawa Kuno/Pertengahan, kata-kata tersebut bersifat biasa-biasa saja dan digunakan rakyat jelata untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Penelitian Soepomo tersebut bisa dibaca secara detail di tautan di bawah ini. https://ecommons.cornell.edu/…/INDO_6_0_1107138592_54_81.pd… Alhasil, dengan upaya-upaya pembedaan tersebut, kini bahasa Jawa Baru memiliki total 9 tingkatan, sesuai hasil penelitian Soepomo. Di kemudian hari, ketika kesultanan Mataram melebarkan kekuasaannya ke tanah Priangan, bahasa Jawa Baru yang kini telah memiliki bermacam-macam tingkatan itu mempengaruhi bahasa Sunda yang digunakan oleh kaum bangsawan Priangan yang kemudian menjadi bawahan Mataram. Bahasa Sunda Priangan pun akhirnya memiliki setidaknya 3 tingkatan: Loma, Lemes Jang Sorangan, Lemes Jang Batur. Sementara itu, bahasa Sunda yang digunakan di luar Priangan, seperti di Banten misalnya, tetap hanya mengenal 1 tingkatan saja. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal di atas, silakan baca buku Sundanese Print Culture and Modernity in Nineteenth Century West Java oleh Mikihiro Moriyama (Singapore University Press) ataupun tautan berita berikut: http://jabarkahiji.id/…/membongkar-kemunculan-hierarki-dal…/ Untuk masyarakat Priangan, bahasa Sunda yang digunakan oleh orang Sunda non-Priangan ini seringkali terdengar kasar. Karena memang banyak kata dari bahasa Sunda luar Priangan yang lantas masuk ke kategori kasar di bahasa Sunda Priangan. Sementara itu, untuk masyarakat Sunda non-Priangan, bahasa Sunda di daerah Priangan terdengar sangat feodal dengan aneka tingkatannya. Saat ini, ada gerakan puritanisme di antara para budayawan Sunda untuk kembali menggunakan bahasa Sunda "kasar" seperti yang digunakan di daerah di luar Priangan. Bahasa inilah yang dianggap bahasa Sunda yang murni, yang mengenal semangat egaliter (kesetaraan) dan dianggap bebas dari jejak feodalisme yang ditinggalkan Jawa di sebagian negeri Pasundan. Sumber foto: Internet

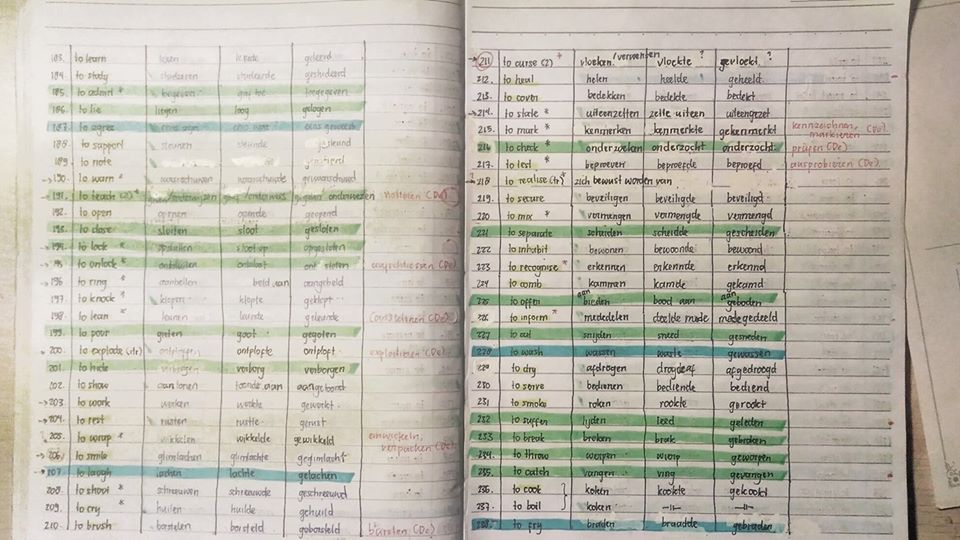

Berbincang-bincang dengan penutur asli suatu bahasa adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bertanya, apakah beberapa kata yang kita temukan dari kamus dan catat di buku catatan kita memang cukup umum digunakan di bahasa dia.

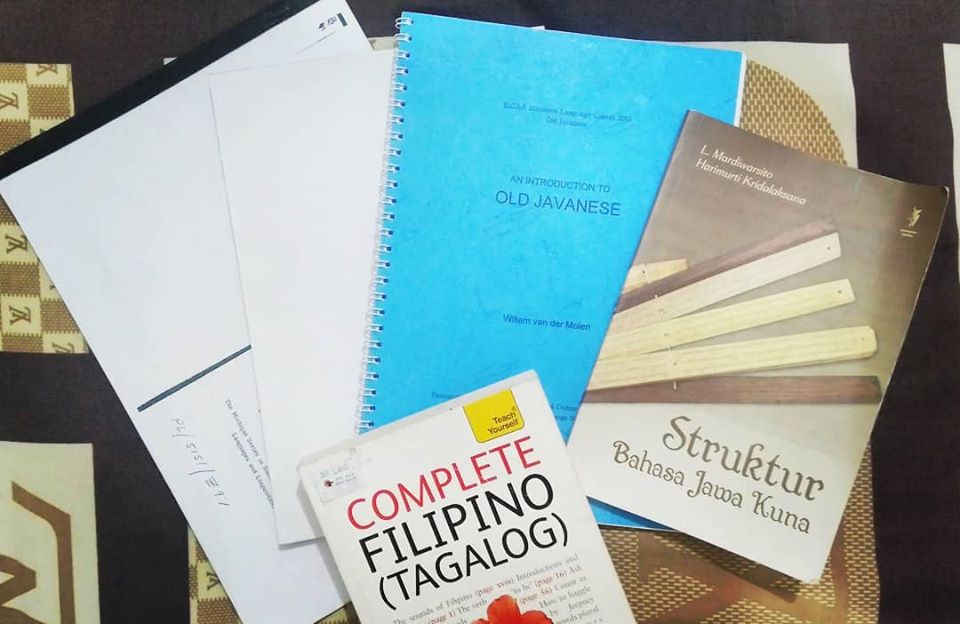

Kadang kita punya kecurigaan seperti itu ketika kita membandingkan makna akar kata dan morfologi katanya dengan terjemahannya di bahasa kita/Inggris menurut kamus tersebut. Oleh karenanya, yang terbaik memang adalah selalu menggunakan kamus yang disertai contoh penggunaan kata-kata, agar kita dapat memahami konteks penggunaan setiap kata. Tapi sedikit sekali kamus di pasaran yang seperti ini. Apalagi untuk bahasa yang bukan favorit, seperti Belanda. Hal menarik yang saya temukan setelah mempelajari linguistik (ilmu yang mempelajari struktur, proses munculnya, evolusi dan persebaran bahasa) sekian lama adalah bahwa berbagai partikel, awalan, ataupun akhiran yang sering kita temui pada suatu bahasa dan kita duga tidak memiliki arti ternyata dulunya berasal dari suatu kata utuh yang memiliki arti. Terkait ini, saya selalu penasaran tentang asal-usul berbagai imbuhan yang jumlahnya melimpah pada bahasa Melayu/Indonesia dan tidak banyak kita temukan pada bahasa lain, misalnya Inggris. Untuk mengetahui asal-usul imbuhan tersebut, saya berusaha mempelajari jurnal-jurnal hasil riset tentang bahasa Melayu ataupun Proto-Austronesia (bahasa nenek moyang seluruh suku di Indonesia bagian barat dan tengah, Madagaskar, Filipina, penduduk asli Taiwan, dan pulau-pulau Pasifik). Dari jurnal-jurnal yang saya pelajari sejauh ini, saya berhasil menemukan tentang asal-usul imbuhan "di-", "-i", dan kata ganti "-nya". A. Asal-Usul Awalan "di-" Awalan "di-" untuk membentuk kalimat pasif di bahasa Melayu/Indonesia baru ada pasca periode kerajaan Sriwijaya . Pada masa kerajaan Sriwijaya, awalan ini berbentuk "ni-". Lihat kata-kata berawalan "ni-" pada prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya: "nivunuh" (dibunuh), "nivuat" (dibuat), "nisuruh" (disuruh) dll. Pada masa sebelumnya lagi, yaitu saat nenek moyang orang Melayu masih berada di tanah yang diduga para ahli bahasa sebagai asal-muasalnya, yaitu Kalimantan bagian barat, dan menuturkan bahasa yang lebih tua dari bahasa Melayu periode Sriwijaya, awalan "ni-" aslinya bukanlah untuk membuat kalimat pasif. Awalan "ni-" merupakan kontraksi (kependekan) dari "niya" yang berarti "dia". Sebagai contoh: - "Aku nivunuh" = "Aku niya vunuh" (aku dia bunuh) - "Itu nivuat" = "Itu niya vuat" (itu dia buat) Ini bisa dibandingkan dengan awalan "ku-" yang merupakan kontraksi dari "aku" dan masih kita gunakan saat ini. Sebagai contoh: - Mangga itu kuambil - Buah itu kupetik Ketika migrasi para penutur awal Melayu ke Sumatra dan semenanjung Malaka, awalan "ni-" yang semula merupakan kontraksi dari "niya" berubah fungsi menjadi pembentuk kalimat pasif yang sebelumnya tidak ada. B. Asal-Usul Kata Ganti "-nya" Mari kita amati. Dalam bahasa Melayu/Indonesia: - Mobil + aku = Mobilku - Buku + kamu = Bukumu Tapi kenapa "baju" + "dia" = "bajunya"? Dari mana asal usul kata ganti "-nya"? Pada masa kerajaan Sriwijaya, kata "dia" belum ada. Yang ada adalah "niya", yang berarti "dia". Sehingga "baju" + "niya" = "bajunya". Pada masa akhir Sriwijaya, kata "dia" mulai muncul dan perlahan-lahan kata "niya" mulai tidak digunakan. Meski demikian, kata ganti "-nya" yang digunakan pada kata benda untuk menunjukan kepemilikan orang ketiga tetap digunakan masyarakat, tidak seperti kata "niya" yang berdiri sendiri. Inilah yang membuat kata ganti "-nya" tetap ada hingga saat ini. C. Asal-Usul Akhiran "-i" Bahasa Melayu/Indonesia mempunyai akhiran "-i" yang digunakan pada kata kerja, seperti misalnya "menulisi", "menggambari", "menduduki", "menggarami", dll. Penelitian linguistik menunjukan bahwa akhiran ini muncul pada saat bahasa Proto Austronesia mulai pecah menjadi bahasa Proto Malayo-Polynesia (nenek moyang semua bahasa turunan Austronesia, kecuali bahasa-bahasa Austronesia yang berada di Taiwan). Diketahui "-i" merupakan kontraksi dari kata depan "di" yang masih bisa ditemukan pada bahasa Melayu dan menunjukan lokasi. Sebagai contoh: - Saya menulisi buku = Saya menulis di/pada buku - Saya menggambari kertas kosong itu = Saya menggambar di/pada kertas kosong itu. - Dia menduduki kursi itu = Dia duduk di/pada kursi itu. - Menggarami laut tak ada gunanya = Memberi garam di/pada laut gak ada gunanya. Pada akhirnya akhiran "-i" memiliki fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang dilakukan dengan mengambil tempat di atas/pada suatu obyek. Sampai saat ini saya masih berusaha mencari asal-usul imbuhan-imbuhan lainnya. Saya yakin bahwa imbuhan-imbuhan tersebut juga pasti memiliki asal-usul yang serupa. Sebagai contoh, kini saya telah mengetahui melalui banyak penelitian bahwa awalan "me-" ternyata baru muncul pasca periode Sriwijaya. Pada era Sriwijaya, awalan ini berbentuk "mar-" sebagaimana pada sebagian bahasa-bahasa suku Batak. Seiring waktu, berbagai penelitian linguistik juga telah menunjukkan bahwa banyak imbuhan yang memiliki fungsi tertentu yang akhirnya punah. Pencarian asal-usul suatu elemen/bagian pada suatu bahasa seperti imbuhan ini bukan merupakan hal yang mudah bagi para ahli bahasa. Mereka harus mempelajari satu persatu bukti yang tertulis hingga ribuan tahun ke belakang sampai ke bahasa nenek moyang pertama suatu kelompok penutur bahasa untuk menelusuri perubahan bunyi ataupun fungsi elemen yang menjadi obyek penelitian mereka. Pada kasus Austronesia, sebagai contoh, bahasa nenek moyang Austronesia berada dan digunakan pada kisaran 6000-4000 SM. Ketika bukti tertulis tersebut tidak bisa lagi ditemukan, karena misalnya pada saat tersebut belum ada tulisan (peridoe Pra-Sejarah), maka para ahli bahasa harus terlebih dahulu merekonstruksi tata bahasa dan kosakata dari bahasa periode tersebut dengan meneliti unsur-unsur tata bahasa dan kosakata bahasa nenek moyang yang terserap di seluruh ataupun sebagian bahasa-bahasa turunannya. Untuk rujukan lebih lanjut terkait sejarah evolusi imbuhan ini, saya menyarankan literatur berikut: - "The Austronesian Languages of Asia and Madagascar" oleh Adelaar, K. Alexander dan Himmelmann, Nikolaus, 865 halaman. - "The Austronesian: Historical and Comparative Perspectives" oleh Bellwood, Peter dan J.Fox, James, 367 halaman - "Some Notes on The Origin of Malay -di" oleh Van den Berg, René, 23 halaman Hal menarik apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengunjungi berbagai daerah pelosok di Nusantara? Selain mengamati dan menikmati keindahan alam, budaya, dan kuliner setempat, sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa dilakukan oleh mereka yang menyukai bahasa: mengamati penggunaan bahasa Melayu di daerah tersebut.

Perlu diingat bahwa bahasa Melayu bukanlah bahasa ibu di seluruh daerah di Indonesia. Sementara bahasa Melayu sendiri pertama kali muncul di pesisir barat Kalimantan (menurut penelitian terkini linguistik) dan tumbuh kembang di Riau dan Jambi ke daerah-daerah sekitarnya di kawasan barat Indonesia, daerah-daerah lain di Indonesia, apalagi yang berada di kawasan tengah dan timur, sesungguhnya memiliki bahasa-bahasa ibunya sendiri yang bentuknya sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Meski demikian, saat ini bila kita mengunjungi kota-kota pesisir di kawasan tengah dan timur Indonesia, seperti Manado, Ambon, ataupun Jayapura, kita akan mendapati bahwa sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa yang sebagian besar kosakatanya memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia/Melayu. Sebagai contoh: - "Biar masa depan itu dapa lia gelap, maar kalo torang tetap ba usaha deng nda patah semangat, tetap sukses itu mo iko dari belakang". (Bahasa Manado yang artinya: Biar masa depan itu terlihat gelap, tapi kalau kita tetap berusaha dengan tidak patah semangat, tetap sukses itu akan ikut dari belakang). - "Sebelum tangan taputar, mulu bengko, bajalan sarut-sarut kaki akibat strok, rajin-rajin lah kasi bahu par pikol, kasi balakang par kuda, pake tangan voor gendong. Smoga deng biking bagitu katong selalu diberikan kesehatan deng kekuatan voor tetap biking bae". (Bahasa Ambon yang artinya: Sebelum tangan terkilir, mulut bengkok, berjalan terseret-seret akibat kaki kena stroke, rajin-rajinlah gunakan bahu untuk pikul, gunakan punggung untuk (?), gunakan tangan untuk gendong. Semoga dengan berbuat itu, kita selalu diberi kesehatan dengan kekuatan untuk tetap berbuat kebajikan). Kita bisa saja menduga bahwa bahasa-bahasa di atas adalah bahasa-bahasa asli setempat, dimana kemiripan kata-kata yang ada dengan kata-kata Melayu adalah karena kita semua berasal dari rumpun yang sama. Akan tetapi bahasa-bahasa tersebut sesungguhnya adalah bahasa Melayu yang telah mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa setempat. Banyak tempat seperti Manado, Ambon, ataupun Jayapura sebenarnya memiliki bahasa-bahasa aslinya sendiri. Sebagai contoh, bahasa ibu orang-orang Sulawesi Utara, dimana Manado merupakan bagian darinya, sesungguhnya adalah Minahasa (dengan berbagai dialeknya). Meski demikian, di Manado yang merupakan kota pesisir dan menjadi metropolitan, yang akhirnya digunakan adalah bahasa Melayu yang mendapat pengaruh kuat bahasa setempat, yaitu Minahasa, dan Belanda (terkait sejarah misionaris Belanda di Manado). Bahasa ini lantas dapat kita katakan sebagai Melayu varian Manado. Ketika Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1600-an, Belanda mendapati bahwa bahasa Melayu tidak hanya digunakan di semenanjung Sumatera sebagai pusat peradaban Melayu, tapi juga di kota-kota pesisir yang jauh dan bahasa aslinya bukan bahasa Melayu, seperti di Gowa ataupun Ambon. Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang diadakan Belanda dengan kesultanan Gowa ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab, bukan dalam bahasa setempat. Belanda menyadari adanya perbedaan antara bahasa Melayu yang digunakan di pusat-pusat peradaban Melayu dengan di tempat-tempat yang jauh. Di pusat-pusat peradaban Melayu, bahasa Melayu mencapai kematangannya dengan digunakan dalam bidang pemerintahan, agama, dan sastra. Bahasa Melayu yang seperti ini disebut oleh Belanda sebagai bahasa Melayu Klasik/Melayu Tinggi. Sementara bahasa Melayu yang digunakan di kota-kota bandar yang jauh merupakan bahasa Melayu yang banyak bercampur dengan bahasa setempat dan digunakan sebagai media komunikasi antar pedagang. Bahasa Melayu ragam ini disebut Melayu Pasar. Melihat bahasa Melayu tersebar cukup jauh di Nusantara, Belanda memilih menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi dengan penguasa-penguasa dan penduduk setempat melalui penerjemah-penerjemah mereka, ketimbang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Di samping itu, Belanda tetap menggunakan bahasa Belanda untuk komunikasi internal mereka. Ketika Belanda menerbitkan Alkitab pertama di Hindia Belanda pada 1612, mereka pun memilih menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa daerah lainnya. Penerjemahan Alkitab ini dilakukan oleh Albert Cornelius Ruyl. Para ahli bahasa selama ini sudah mencoba mencari tahu, kenapa diantara bahasa-bahasa yang ada di Nusantara bahasa Melayulah yang persebarannya paling luas. Mereka umumnya menisbatkan persebaran ini pada kerajaan-kerajaan Melayu yang kuat pengaruhnya di Nusantara. Kerajaan Melayu pertama yang memiliki pengaruh kuat adalah Sriwijaya. Sriwijaya berkuasa pada abad ke-7 hingga abad ke-12 dan selama persekutuannya dengan kerajaan Mataram Kuno di Jawa memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Kamboja di barat (dibuktikan dengan prasasti Sdok Kok Thom di Kamboja) hingga selatan Filipina di timur (dibuktikan dengan prasasti Manila Bay di Manila). Pada masa kekuasaan Sriwijaya, pedagang-pedagang Sriwijaya telah mendatangi daerah-daerah pelosok di kawasan timur Nusantara untuk mencari komoditas-komoditas unggulan setempat, seperti rempah-rempah, untuk dijual di kota-kota bandar Sriwijaya di semenanjung Sumatera ke para pedagang asing. Aktivitas inilah yang diduga sebagai penyebab awal tersebar luasnya bahasa Melayu. Di kemudian hari, ketika kerajaan Sriwijaya telah runtuh dan digantikan kesultanan-kesultanan Islam berbahasa Melayu seperti kesultanan Melayu atau Malaka, aktivitas para pedagang mendatangi tempat-tempat jauh di Nusantara tersebut terus berlanjut. Kali ini kegiatan perdagangan mereka juga diiringi kegiatan penyebaran agama Islam. Ketika para pendiri bangsa Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebetulnya mereka tinggal melanjutkan pola-pola yang sebelumnya telah terbentuk. Meskipun bahasa Jawa memiliki jumlah penutur paling besar, namun persebaran penggunaan bahasa Jawa tidak seluas bahasa Melayu. Sementara itu, orang-orang Jawa sendiri yang berprofesi sebagai pedagang pada umumnya mengetahui bahasa Melayu. Kini, bahasa Melayu ragam kita, bernama bahasa Indonesia, makin luas penggunaannya dengan digunakannya bahasa ini sebagai bahasa persatuan dan dalam media massa. Meski demikian, meluasnya penggunaan bahasa Indonesia ini bukannya tanpa masalah. Ramai para penutur asli bahasa daerah di luar Melayu yang mengkhawatirkan ditinggalkannya bahasa daerah mereka oleh generasi muda setempat. Bila hal ini kemudian terjadi, tentunya perlu disayangkan, karena keanekaragaman bahasa mencerminkan keanekaragaman cara manusia dalam berpikir dan melihat lingkungannya. Bila kita benar-benar tak ingin kepunahan bahasa-bahasa daerah di luar Melayu terjadi, maka langkah-langkah perlu diambil oleh pemerintah dan kita sebagai individu. Di lingkungan keluarga, kita dapat membiasakan lagi penggunaan bahasa daerah. Sementara itu, banyak hal yang bisa dilakukan di tingkatan pemerintah. Mulai dari diwajibkannya pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan daerah, penggalakan kegiatan-kegiatan budaya dan lomba bahasa daerah setempat, hingga pembiasaan penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan-lingkungan dimana interaksi dengan pihak di luar daerah dapat diduga minimal. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak berarti kepunahan bahasa-bahasa daerah yang justru menunjukkan keanekaragaman Nusantara. Seluruh bahasa dunia memiliki keunikannya masing-masing. Apalagi menurut Sapir-Whorf (yang hipotesanya dijadikan landasan film "Arrival"), bahasa dapat menunjukkan cara berpikir dan pandang para penuturnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan +/- 7.000 bahasa dunia yang ada sekarang, maka saat ini ada +/- 7.000 cara berbeda memandang dunia.

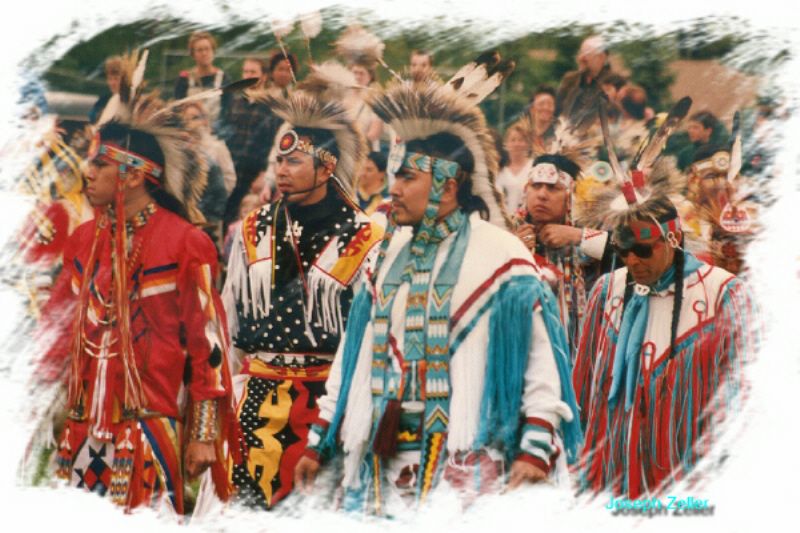

Apa saja contoh keunikan bahasa-bahasa dunia? Pertama, tidak semua bahasa memiliki kata benda. Contohnya adalah bahasa Navajo (suku Indian di Amerika) yang hanya memiliki kata benda dalam jumlah sangat sedikit. Untuk menyatakan "tank", sebagai contoh, orang Navajo mengatakan "chidi naa naʼi bee ʼeldǫǫh tsoh, bikaaʼ dah naazniligii" yang dalam bahasa Indonesia berarti "yang berjalan, mampu meledakkan dan diduduki di atasnya". Ada juga bahasa yang tidak memiliki kata-kata yang menunjukkan posisi seperti "depan", "belakang", dll. Contohnya adalah bahasa Guugu Yimithirr (salah satu bahasa Aborigin Australia). Di dalam bahasa Yimithirr, untuk menunjukkan posisi kita menggunakan arah mata angin. Sebagai contoh: "Bola itu persis ada di utara kamu", "Rumah saya ada di tenggara diri saya". Sedari kecil, anak-anak penutur bahasa Yimithirr sudah menerima pemahaman dan memiliki kesadaran tentang arah mata angin di alam bebas. Masih banyak contoh keunikan bahasa-bahasa dunia lainnya. Akan saya bahas dalam artikel yang lebih panjang ketika nanti saya ada waktu lagi. Selama ini saya kira bahasa dengan bunyi terunik adalah Xhosa (Afrika) yang sebagian bunyinya berupa aneka ragam decakan. Ternyata hari ini saya ketemu Silbo Gomero yang seluruh bahasanya berupa siul-siulan. Bahasa ini memungkinkan dua orang yang terpisah hingga 5 km jauhnya berkomunikasi. Keren! Sementara bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang Austronesia, yaitu rumpun bahasa yang menaungi bahasa Indonesia, Tagalog, Madagaskar, Hawaii dan bahasa-bahasa lain yang masih berkerabat dengan bahasa Indonesia, saya sangat merekomendasikan buku ini.

Keistimewaan buku ini dibanding buku-buku sejenis tentang Austronesia adalah selain memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik khas rumpun bahasa Austronesia secara umum, buku ini juga membahas puluhan bahasa Austronesia yang dipilih penulisnya satu per satu, mulai dari yang masih ada, seperti bahasa Jawa, hingga yang sudah punah, seperti bahasa Melayu Kuno. Jujur, sangat sulit mencari buku yang membahas tentang tata bahasa Melayu Kuno. Selain itu, buku ini juga membahas tentang isu-isu aktual dalam diskursus tentang Austronesia, mulai dari asal-usul orang Austronesia hingga penyebab punahnya beberapa bahasa Austronesia. Tebal : 841 halaman Harga: US$ 45,95 (Rp. 600 ribu; US$ 1 = Rp.13.000), tidak termasuk biaya kirim dari luar negeri. Bisa dibeli di toko-toko buku online (Amazon dsb). Buat teman-teman pecinta bahasa yang ingin mengetahui tentang bahasa dan budaya Proto Indo-Arya alias Proto Indo-Eropa (nenek moyang orang India, Persia dan sebagian besar Eropa 4.000 tahun yang lalu), buku ini sangat saya rekomendasikan.

Kelebihan buku ini dibandingkan buku sejenis lainnya tentang bahasa/budaya Proto Indo-Eropa adalah buku ini tidak njelimet dengan terlalu banyak istilah-istilah linguistik, karena buku ini memang bersifat pengantar, sehingga cocok dibaca oleh orang awam. Selain itu, buku ini mencoba memberikan gambaran tentang berbagai aspek kebudayaan Proto Indo-Eropa, mulai dari sistem kepercayaannya, organisasi sosialnya, dll melalui penelaahan terhadap kosakata asli Proto Indo-Eropa yang masih bisa ditemui di bahasa-bahasa anakannya saat ini. Tebal : 720 halaman Harga: US$ 65 (Rp. 845 ribu, US$ 1 = Rp. 13.000), tidak termasuk ongkos kirim. Bisa dipesan di toko-toko buku online. Sementara bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang Austronesia, yaitu rumpun bahasa yang menaungi bahasa Indonesia, Tagalog, Madagaskar, Hawaii dan bahasa-bahasa lain yang masih berkerabat dengan bahasa Indonesia, saya sangat merekomendasikan buku ini.

Keistimewaan buku ini dibanding buku-buku sejenis tentang Austronesia adalah selain memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik khas rumpun bahasa Austronesia secara umum, buku ini juga membahas puluhan bahasa Austronesia yang dipilih penulisnya satu per satu, mulai dari yang masih ada, seperti bahasa Jawa, hingga yang sudah punah, seperti bahasa Melayu Kuno. Jujur, sangat sulit mencari buku yang membahas tentang tata bahasa Melayu Kuno. Selain itu, buku ini juga membahas tentang isu-isu aktual dalam diskursus tentang Austronesia, mulai dari asal-usul orang Austronesia hingga penyebab punahnya beberapa bahasa Austronesia. Tebal : 841 halaman Harga: US$ 45,95 (Rp. 600 ribu; US$ 1 = Rp.13.000), tidak termasuk biaya kirim dari luar negeri. Bisa dibeli di toko-toko buku online (Amazon dsb). Apakah yang demikian ini adalah ciri bahasa nenek moyang umat manusia?

Kalau kita belajar bahasa kuno apapun (yang usianya minimal 4000 tahun atau lebih), kita hampir akan selalu menemukan bahwa susunan kalimatnya adalah S-O-V (e.g. "saya mie makan", bukan "saya makan mie") dan hanya memiliki 2 'tenses', yaitu 'Past' dan 'Present'. 'Future' dibentuk dengan menggunakan kata "mau". Hal di atas pun terjadi pada Proto-Austronesia, bahasa nenek moyang kita 4.500 tahun yang lalu. Entah kenapa dan kapan, ciri tersebut akhirnya tidak bisa lagi ditemukan pada bahasa Melayu dan Indonesia. Sebagai contoh, bahasa kita kini tidak lagi mengenal 'tenses'. Pengecualian adalah pada rumpun bahasa Afro-Asiatik, termasuk rumpun Semit (e.g. Arab, Ibrani, Aramaik, Akkadia, Assyria, Babilonia) di dalamnya, dimana meskipun rumpun bahasa ini juga hanya memiliki 2 tenses, tapi memiliki susunan kalimat V-S-O. |

TOPICS

All

MONTHS

December 2019

|

RSS Feed

RSS Feed